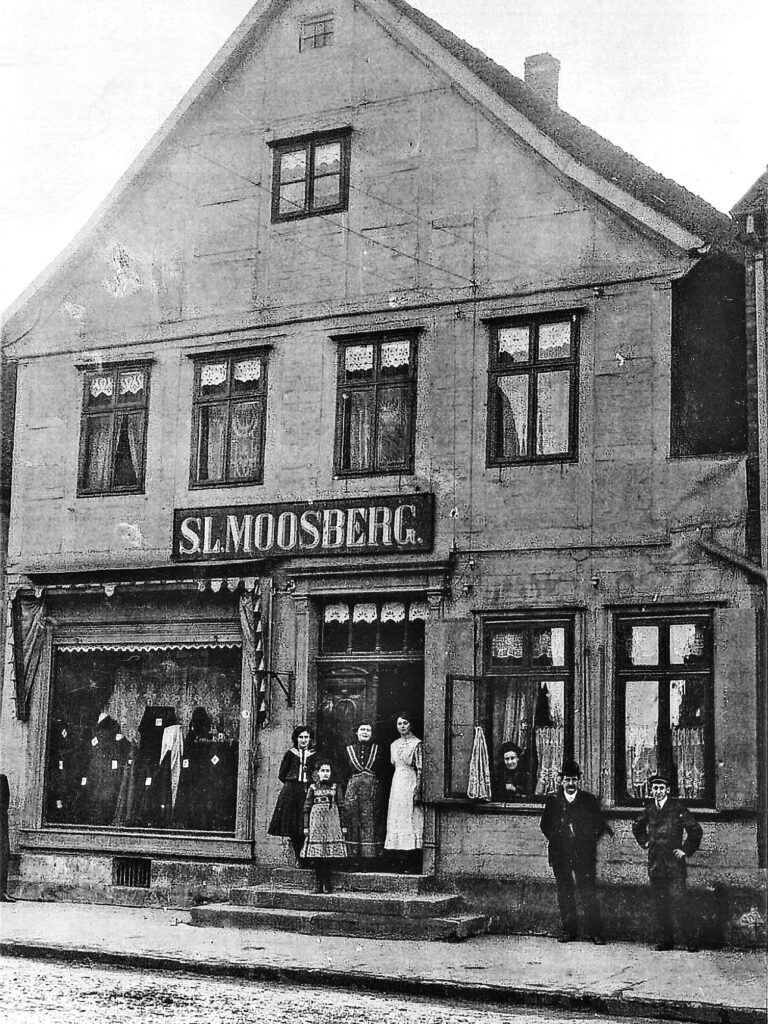

Marktstraße 56

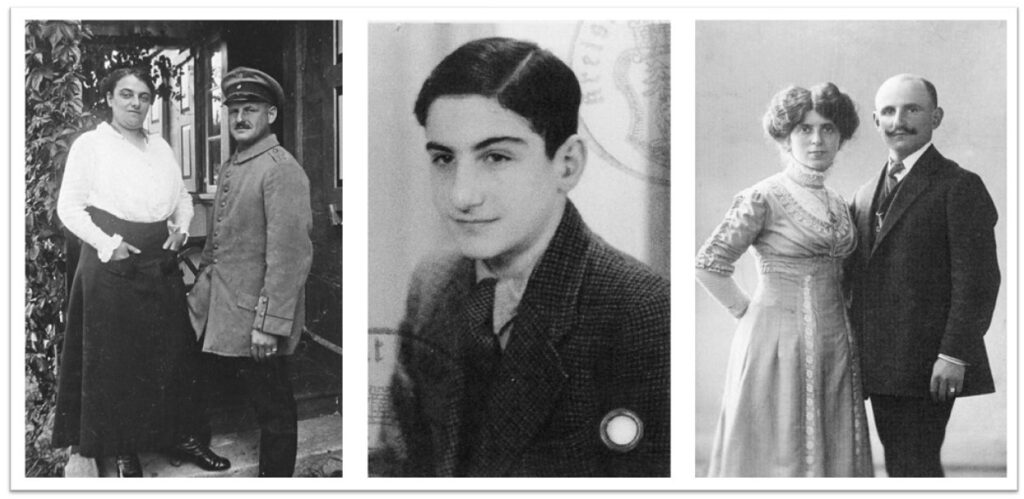

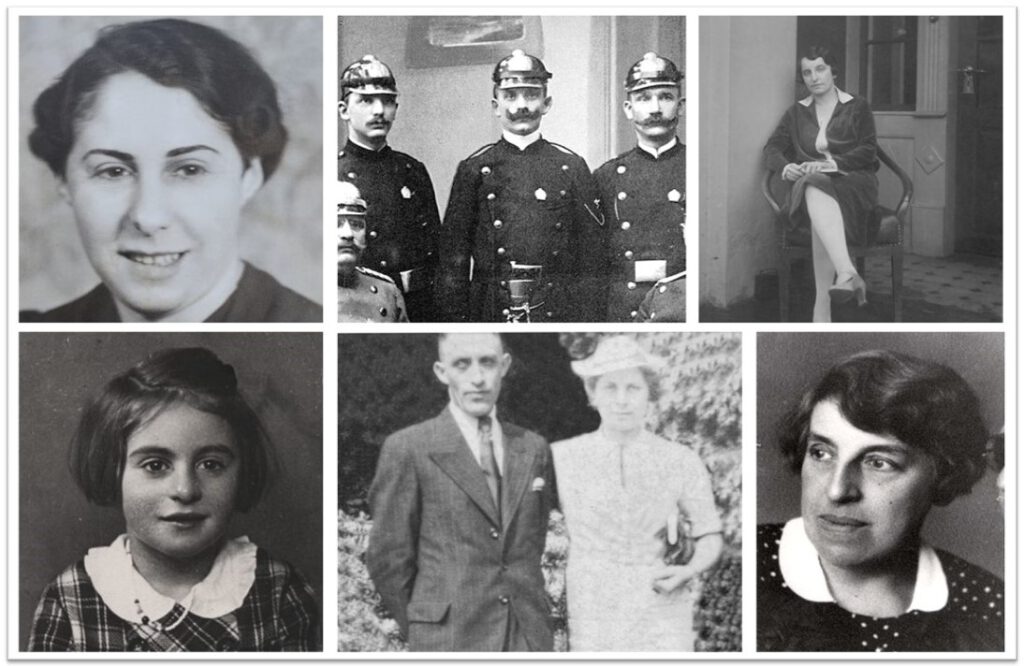

Georg Jacobsohn, Rosalie Jacobsohn geb. Behr, Alfred Jacobsohn, Eva Johanna geb. Stern und Kind ohne Namen

Georg Jacobsohn stammte aus Preußisch Friedland in Pommern, wo er am 9. November 1872 geboren wurde. 1895 kam er nach Burgdorf. Seit 1901 führte er zusammen mit seiner Frau Rosalie geb. Behr im Haus Marktstraße 56 ein Schuh- und Textilgeschäft.

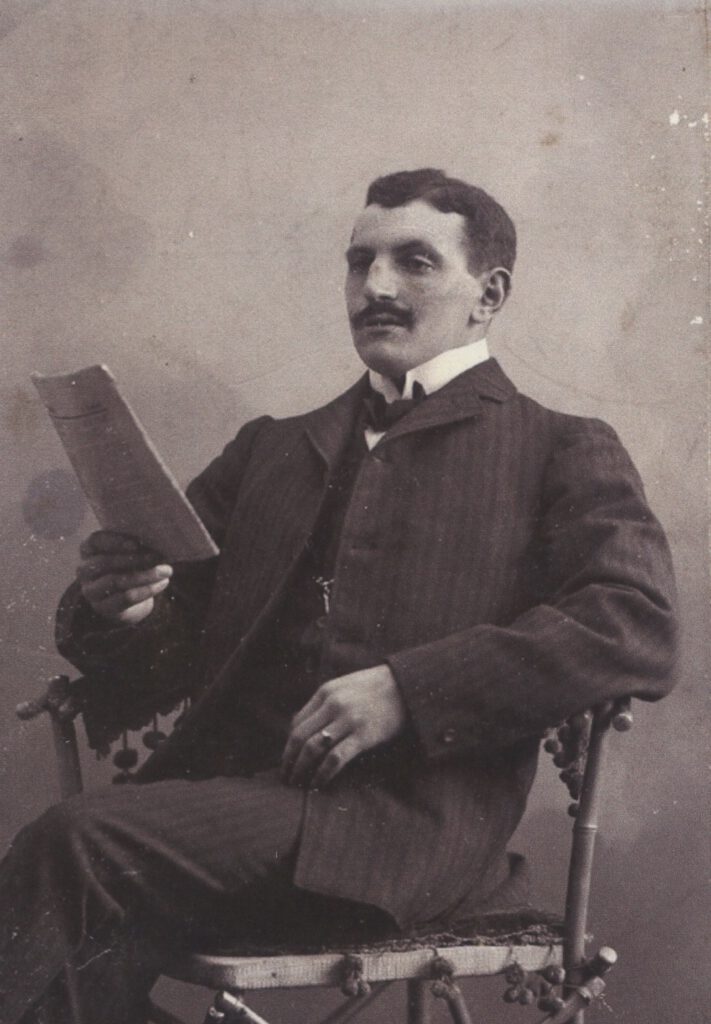

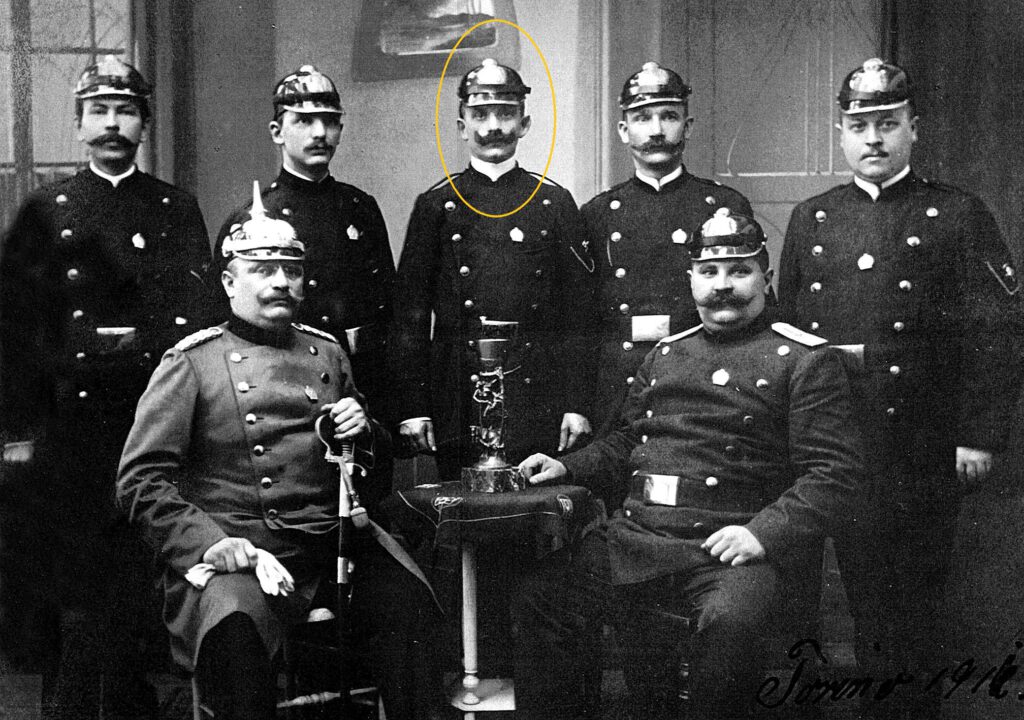

Georg Jacobsohn kämpfte als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg „für Gott, Kaiser und Vaterland“. Er war Mitbegründer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Noch 1933 war er Rechnungsprüfer im Schützen-Corps, eine absolute Vertrauensstellung, in die er 1928 erstmals gewählt wurde. 1905 trat er der Freiwilligen Feuerwehr in Burgdorf bei. Sechs Jahre später war er einer der sieben Kameraden, die zur Weltausstellung nach Turin fuhren, um an den dort stattfindenden Feuerwehr-Wettbewerben teilzunehmen. Von dieser Reise stammen die zwei einzigen Bilder, die von ihm erhalten sind. Die sieben Kameraden gewannen als einzige deutsche Freiwillige Feuerwehr einen Ehrenpreis.

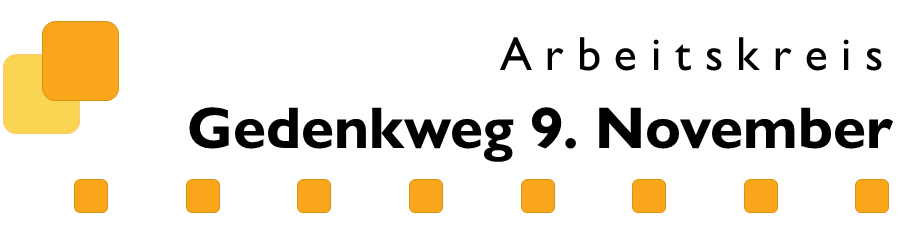

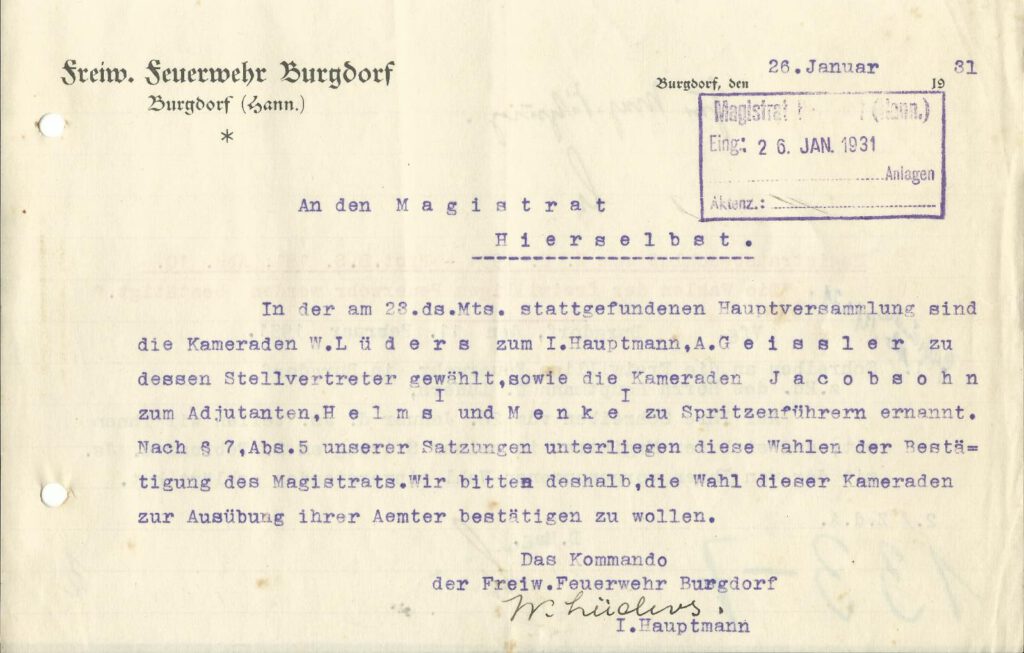

In den 1920ern war Georg Jacobsohn Gruppenführer an der Handdruckspritze. Noch 1931 wurde er zum Adjutanten der Feuerwehrführung vorgeschlagen und bestätigt. Damit gehörte er neben dem Hauptmann Wilhelm Lüders und seinem Stellvertreter August Geissler zur obersten Führungsebene der Burgdorfer Feuerwehr. Im Jahr 1933 wurde sein Name im Beitragsbuch der Feuerwehr gestrichen und vermerkt: „ausgetreten 1. September 1933“. Nach der Machtergreifung im Januar desselben Jahres wurden die Feuerwehren nach und nach zu straff geführten Polizeigruppen umgestaltet und auf Luftschutzaufgaben ausgerichtet. In einer vergebenen Mustersatzung, die am 15.01.1934 in Burgdorf angenommen wurde, wurden nicht-arische Mitglieder ausgeschlossen. Wie Georg Jacobsohn kamen viele jüdische Kameraden dieser Demütigung durch einen freiwilligen Austritt zuvor.

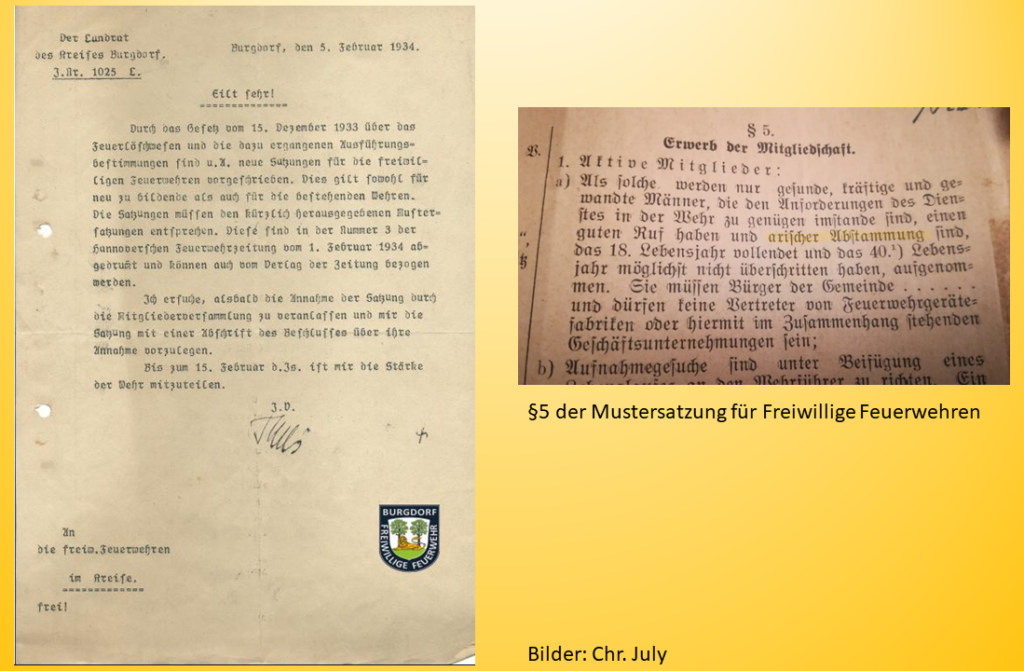

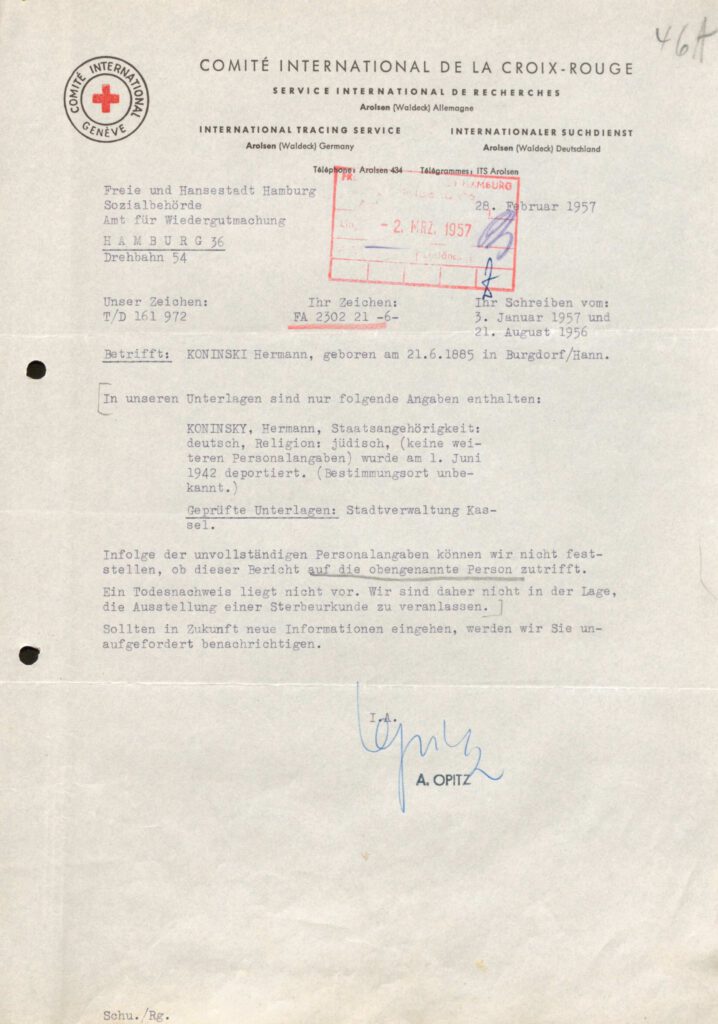

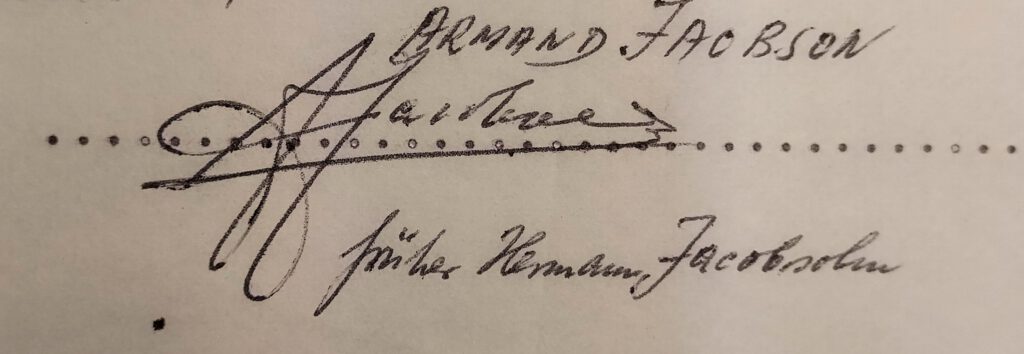

1902 kamen der Sohn Hermann und 1906 dann Alfred zur Welt. Hermann machte eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete in verschiedenen großen Kaufhäusern (Karstadt, Tietze (später Kaufhof), Wronker (später Hansa), Alsberg) in der Teppich- und Gardinenabteilung in Hannover, Hamburg, Frankfurt am Main und anderswo. Ende November 1933 wurde er aus rassischen Gründen entlassen: „Am 21. November 1933 musste ich aus der Firma Wronker ausscheiden, indem mir mitgeteilt wurde, es sei im 3. Reich nicht möglich, dass ein Jude Abteilungsleiter bleibe und über das arische Personal herrsche!“ schrieb er später. 1935 emigrierte er nach Frankreich, schlug sich dort mehr recht als schlecht als Hauslehrer und Student durch, bis er 1937 Hilde Sommer heiratete und nach Straßburg zog. Die jungen Eheleute wurden von den Schwiegereltern unterstützt, und Hermann, der sich jetzt Armand Jacobson nannte, half dem Schwiegervater, der als Vertreter arbeitete. Mit Kriegsausbruch trat er der Fremdenlegion bei, um der Internierung durch die Franzosen zu entgehen, und wurde bis 1946 in Übersee eingesetzt. Sein Name wird in Frankreich in den Listen der militärischen Résistance geführt (Sérvice Historique de la Défense, Dossiers administratifs de résistantes et résistants, GR 16P 303319).

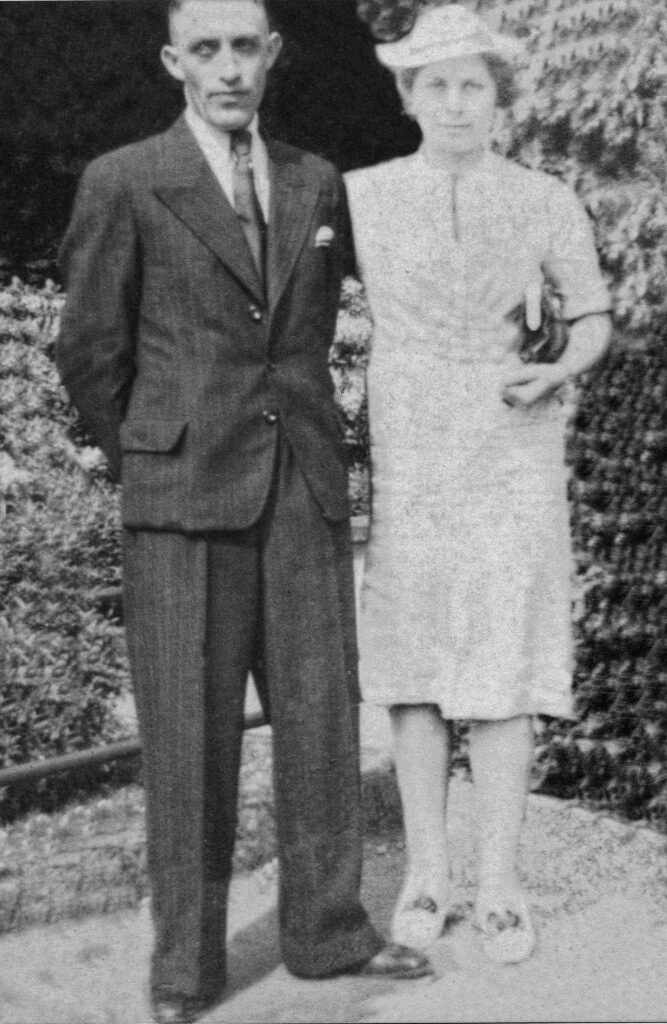

Alfred Jacobsohn war Verkäufer beim Warenhaus Sternheim & Emanuel in Hannover, Große Packhofstraße. Auch er wurde aus Gründen der Rasse Mitte 1933 entlassen. Er kehrte deshalb nach Burgdorf zurück und arbeitete im väterlichen Geschäft gegen ein Taschengeld mit. Nach dem Boykottaufruf 1933 verschlechterte sich auch die wirtschaftliche Lage der Jacobsohns drastisch. Augenzeugen berichten, dass Burgdorfer SA-Leute bei Jacobsohns Scheiben eingeschlagen, die Familie ins Schlafzimmer gesperrt und den Laden ausgeräumt hätten. Besonders begehrt seien Lackschuhe gewesen. Im Gefolge der SA wären auch andere Burgdorfer eingedrungen und hätten im Wohnzimmer Silber gestohlen. Im Mai 1937 übernahm Friedrich Fehling den Laden. Georg, Rosalie und Alfred zogen nach Hannover in die Podbielskistraße 339. In der Hannoveraner Zeit lebten Jacobsohns in großer wirtschaftlicher Not. Georg musste für einen Stundenlohn von 57 Pfennigen in einer Wäscherei arbeiten (entspricht einer heutigen (2022) Kaufkraft von ca. 2,40€). 1941 mussten sie zunächst alle in die Brühlstraße, dann in das Judenhaus in der Körnerstraße 24 umziehen.

Am 15. Dezember 1941 wurden Georg, Rosalie, Alfred und Eva Johanna geb. Stern, die Alfred 1940 geheiratet hatte, nach Riga deportiert. Eva Johanna war bei der Deportation schwanger. Im Juli 1942 schrieb Margarethe Cohn aus Riga: „Hilde [Margarethes 12-jährige Tochter] fährt immer Alfreds Jungen spazieren, er ist zehn Wochen alt. Alfred ist aber augenblicklich nicht hier, er ist schon ein halbes Jahr fort. Er hat den Jungen noch nicht gesehen.“ Der Name dieses Kindes ist unbekannt. Alfred und Eva Johanna, die Eltern des „Kindes ohne Namen“, wurden am 1. Oktober 1944 nach Stutthof verlegt. Dort wurden beide umgebracht, Alfred noch 1944, Eva am 15. Januar 1945. Die Großeltern Georg und Rosalie kamen zusammen mit ihrem Enkelkind in Riga um. Ihre Todesdaten sind nicht bekannt.

© Arbeitskreis Gedenkweg 9. November (2021)