Poststraße 2

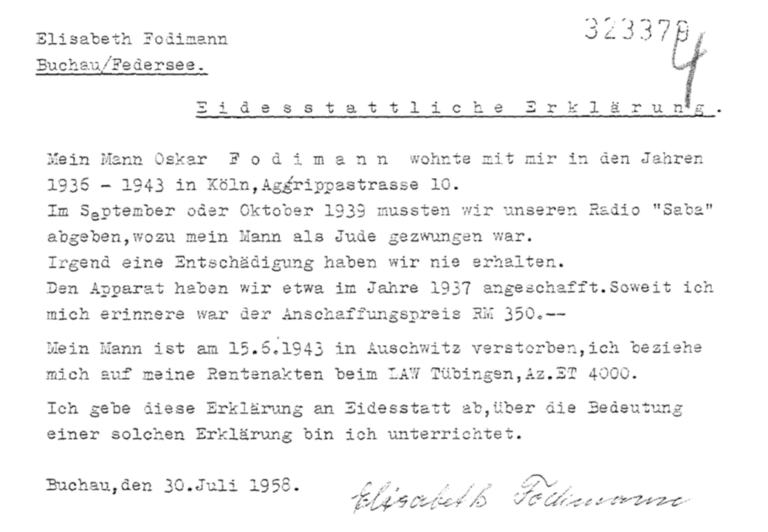

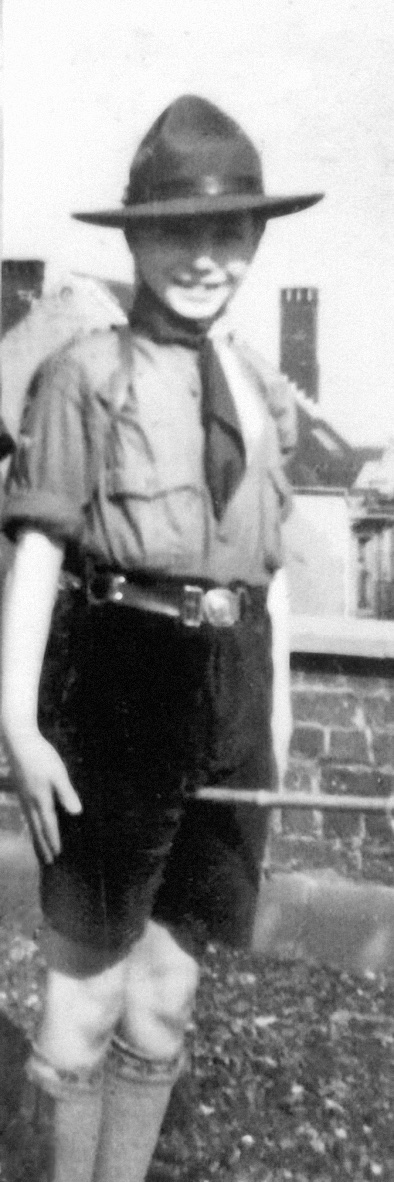

Friederike Italiener geb. Heimann, Gustav Italiener und ihre Söhne Gerard und Henri

Friederike Italiener geb. Heimann war die Enkeltochter von Sally Levy Moosberg und seiner Frau Riekchen geb. Salberg, denen ein Textilgeschäft in der Poststraße 1 in Burgdorf gehörte. Ihre Mutter Clara hatte in Lügde Max Heimann geheiratet, wo Friederike und ihre Schwester Käthe aufwuchsen. Gustav war 1884 in der Lehrerwohnung der Synagoge (heute KulturWerkStadt) in der Poststraße 2 als Sohn des Lehrers Josef Italiener und seiner Frau Marianne geb. Adler geboren worden, aber in Peine aufgewachsen.

Gustav und die vierzehn Jahre jüngere Friederike werden sich vermutlich bei Besuchen der Großeltern Moosberg bzw. Adler in Burgdorf kennengelernt haben. Mit den 1925 und 1926 geborenen Söhnen Gerard und Henri lebte Friederike und Gustav in Hamburg. Er war dort Kaufmann und führte Am Neuen Wall in Hamburg eine Pelzkonfektion en gros. Die Familie wanderte zu Beginn des Krieges, vielleicht auch schon Anfang 1939 nach Ixelles/Brüssel aus. Am 4. September 1942 wurden alle vier vom berüchtigten Sammellager Drancy nordöstlich von Paris aus nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Möglicherweise waren die beiden Söhne davor in Gurs, im Südwesten Frankreichs, interniert.

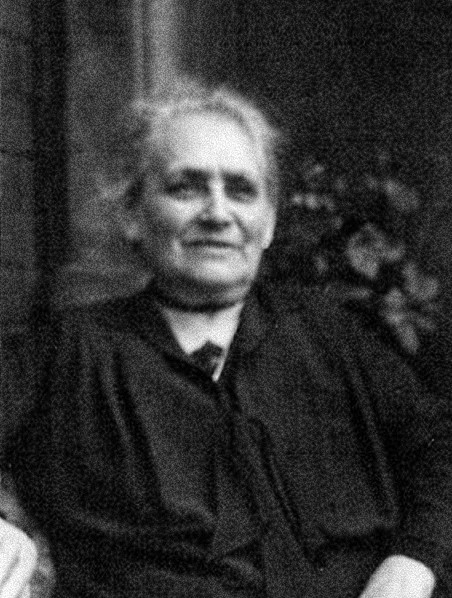

Emma Blumenthal

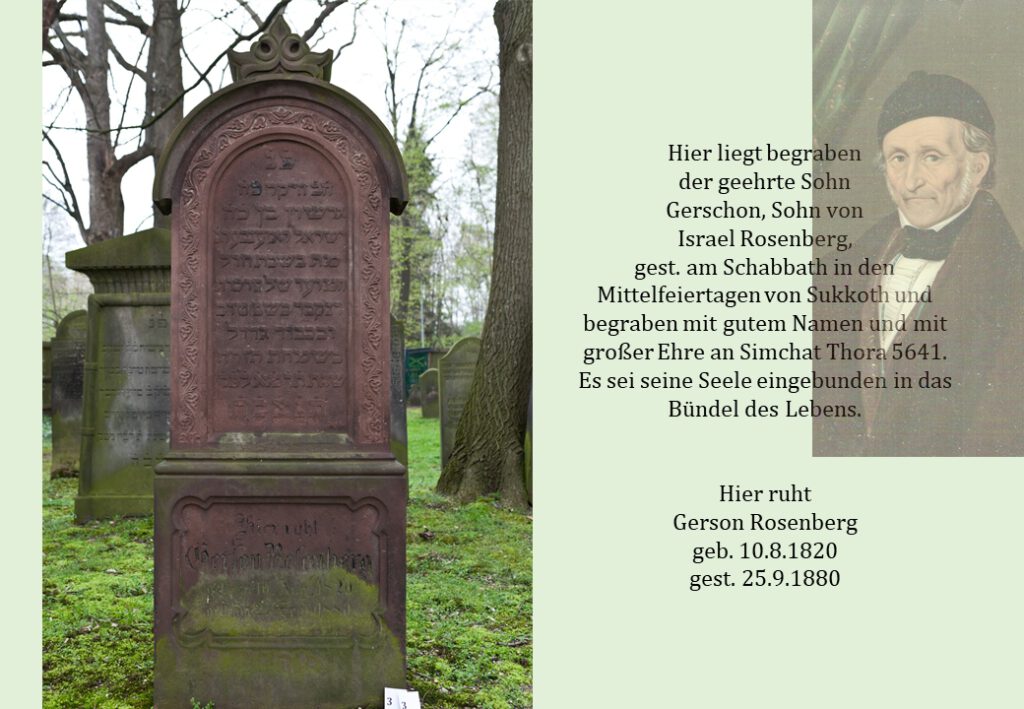

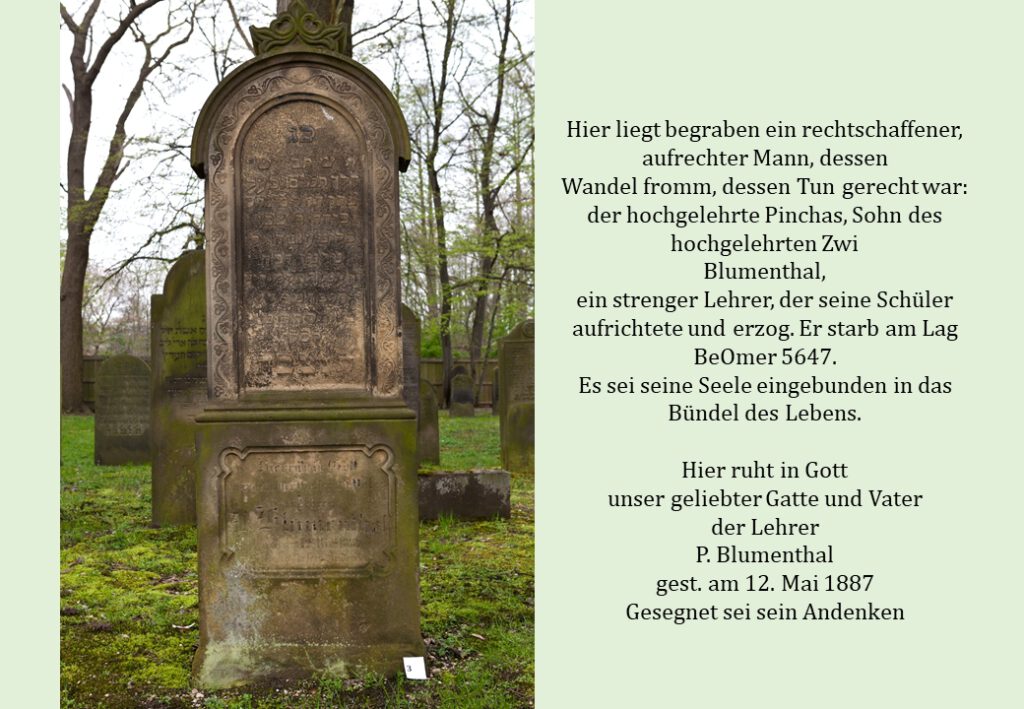

Am 18. August 1855 wurde Emma Blumenthal im Haus Poststraße 2 geboren, im Gebäude der Synagoge. Ihr Vater war Pincus (auch Pintus oder Pinchas) Jacob Hirsch Blumenthal, der von 1853 bis 1874 als Lehrer der jüdischen Gemeinde in Burgdorf wirkte. Ihre Mutter Pauline Blumenthal geb. Rosenberg stammte aus einer Familie, die seit Generationen in Burgdorf lebte. Emmas Großeltern, Israel Gerson Rosenberg und seine Frau Marianne geb. Hammerschlag, waren auch die Urgroßeltern von Gustav, Bruno und Ludwig Italiener, die in der Zeit als Ihr Vater Josef in Burgdorf der Lehrer war, ebenfalls in diesem Haus lebten. Die Gräber von Israel Gerson Rosenberg und Pinchas Blumenthal sowie seiner Frau Pauline befinden sich auf dem Jüdischen Friedhof in der Uetzer Straße.

Als Unverheiratete lebte Emma Blumenthal lange Zeit im Elternhaus und spielte später wohl die Rolle einer „Familientante“, indem sie hier und da in der Familie den Haushalt führte, zuletzt für ihren Bruder Hirsch, genannt Hermann, der in Kassel als Bankier lebte. In Kassel blieb sie nach dessen Tod wohnen. Aber sie besuchte ihre Heimatstadt Burgdorf oft. Dort lebte ihre Schwester Ida, deren Mann Meyer Löwenstein seit 1886 in der Stadt als jüdischer Lehrer tätig war (siehe Louisenstraße 4). Noch im Jahr 1940 wohnte Emma Blumenthal zwei Mal jeweils für kurze Zeit bei Schwester und Schwager, die 1934 in der Hoffnung, in der Großstadt anonymer und weniger den Angriffen der Nazis ausgesetzt leben zu können, nach Hannover umgezogen waren. Von Kassel aus wurde sie am 7. September 1942 im Alter von 87 Jahren nach Theresienstadt deportiert und dort am 9. Oktober 1943 ermordet.

© Arbeitskreis Gedenkweg 9. November (2021)