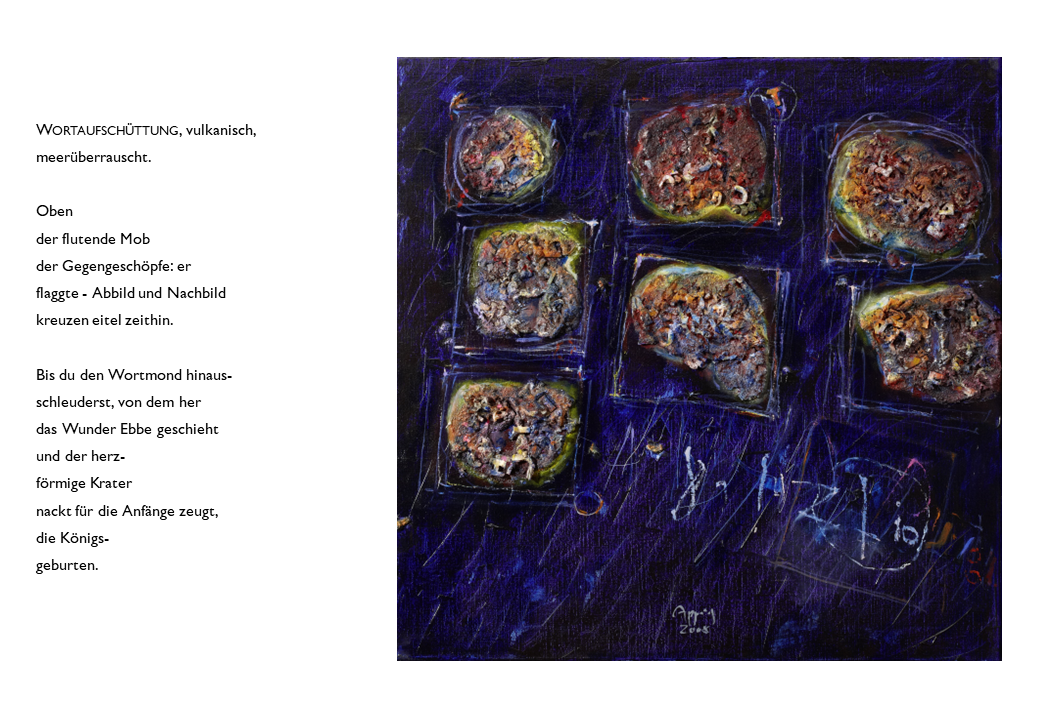

Schweigespuren Requiem in elf Bildern

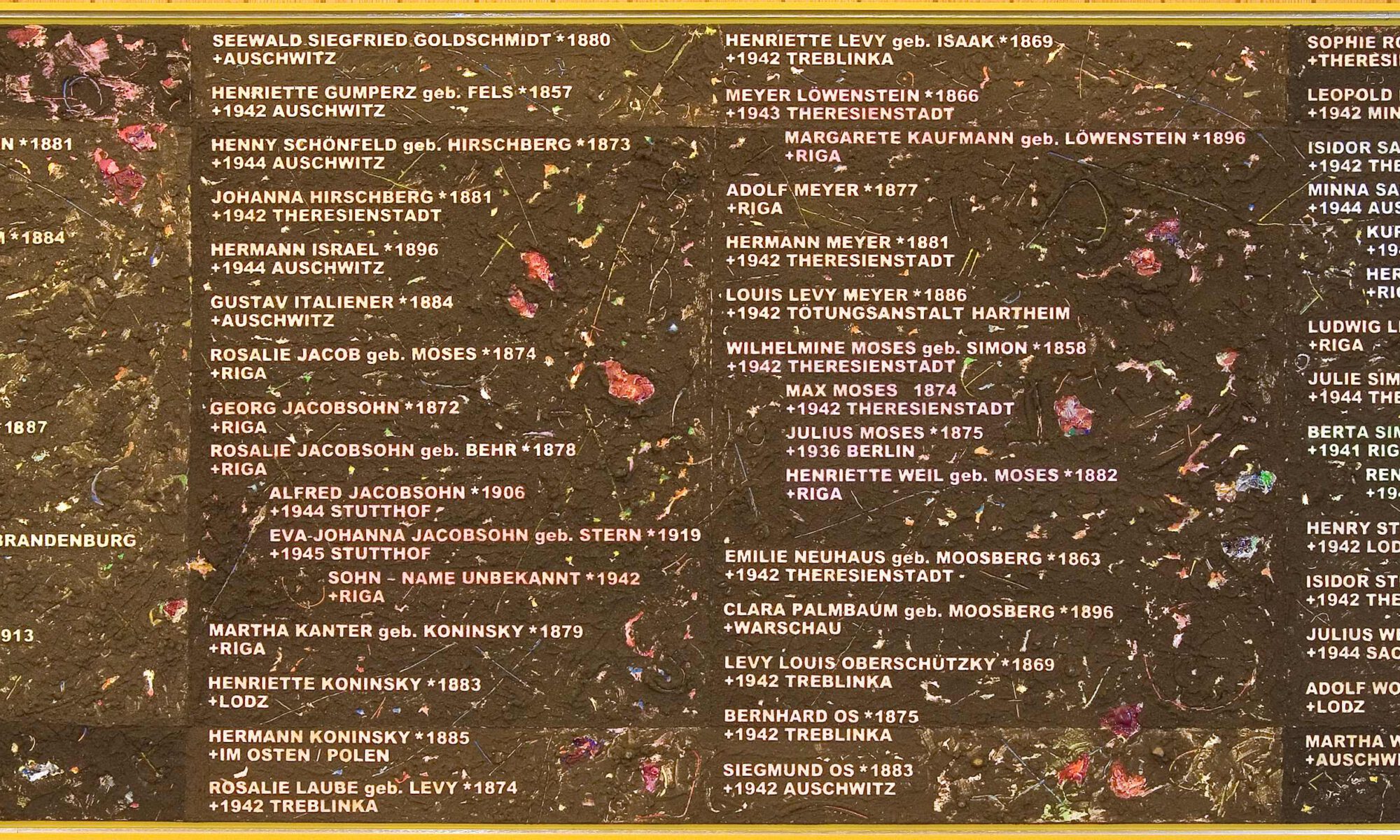

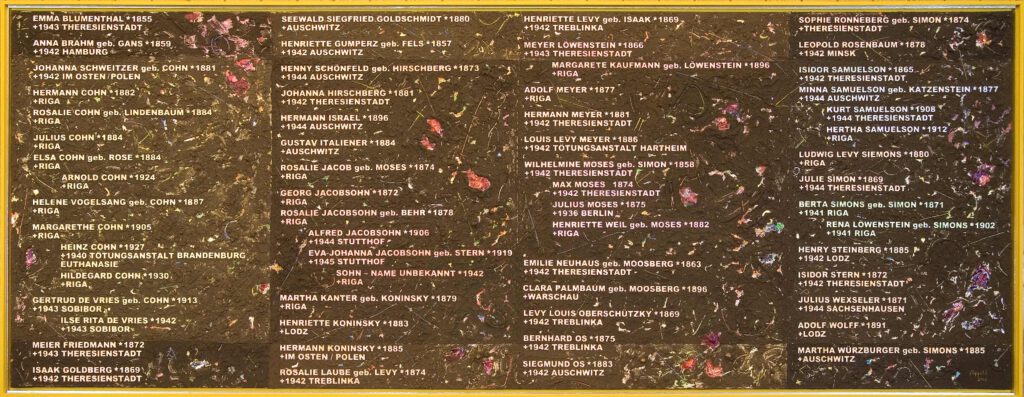

„Schweigespuren –Requiem in elf Bildern“ nennt der Flensburger Künstler Uwe Appold den Bilderzyklus, mit dem zentralen Bild ‚Niemand bespricht unseren Staub‘. 2013 hat der Verein für Kunst und Kultur den Zyklus erworben, wobei Appold das zentrale Bild dem Verein durch Schenkung überlassen hat. Dieses Bild hängt dauerhaft im Ratssaal des Burgdorfer Schloss, dem Gedenkfries gegenüber. Die anderen 10 Bilder werden abwechselnd jeweils eines rechts und links des Bildes ‚Niemand bespricht unseren Staub‘ gezeigt. Den gesamten Zyklus hat der Verein für Kunst und Kultur der Stadt Burgdorf als Dauerleihgabe überlassen.

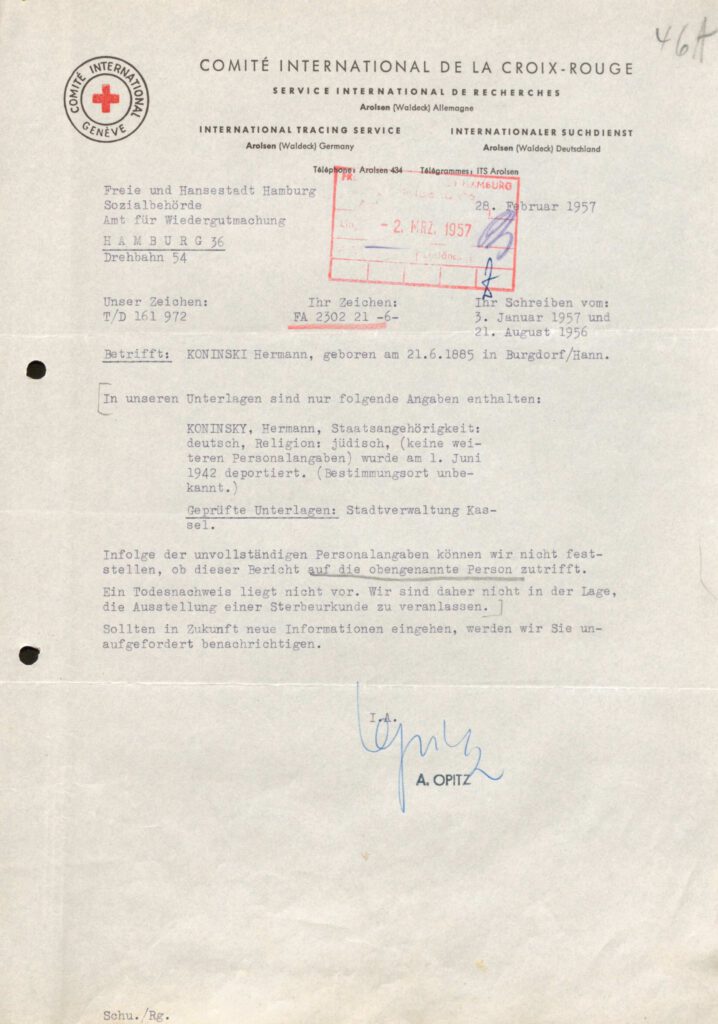

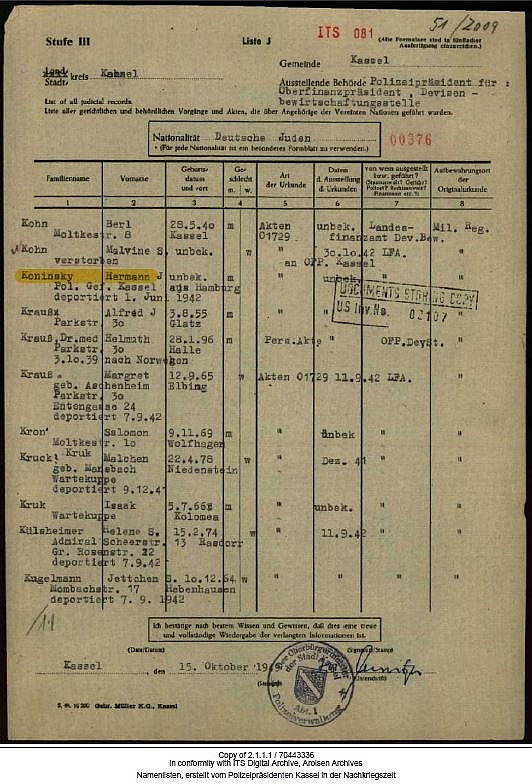

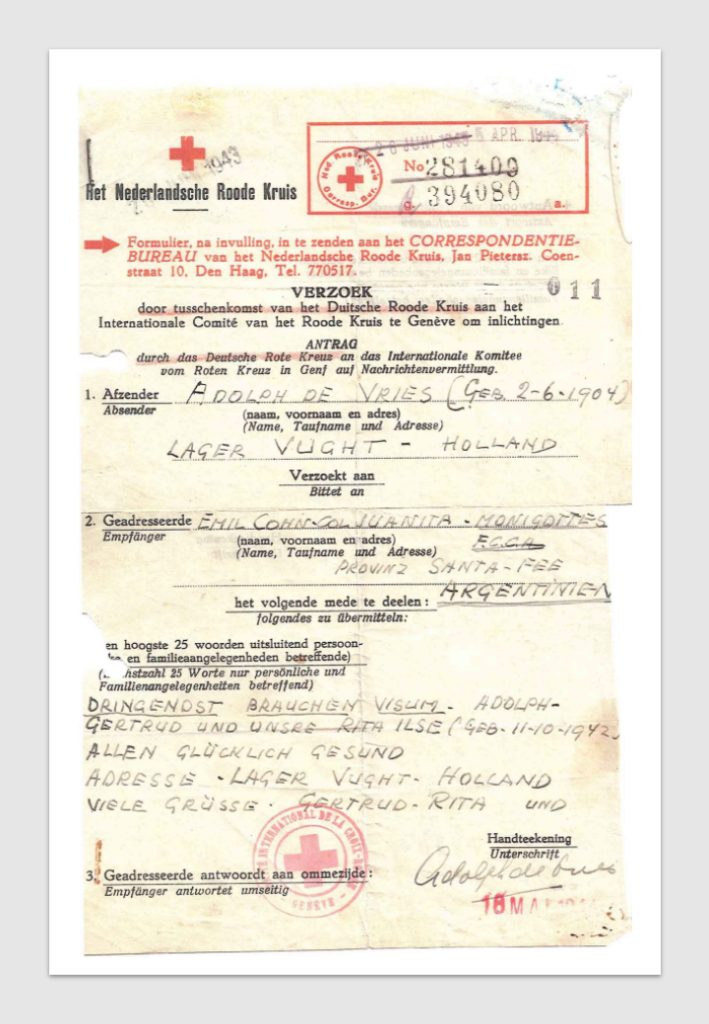

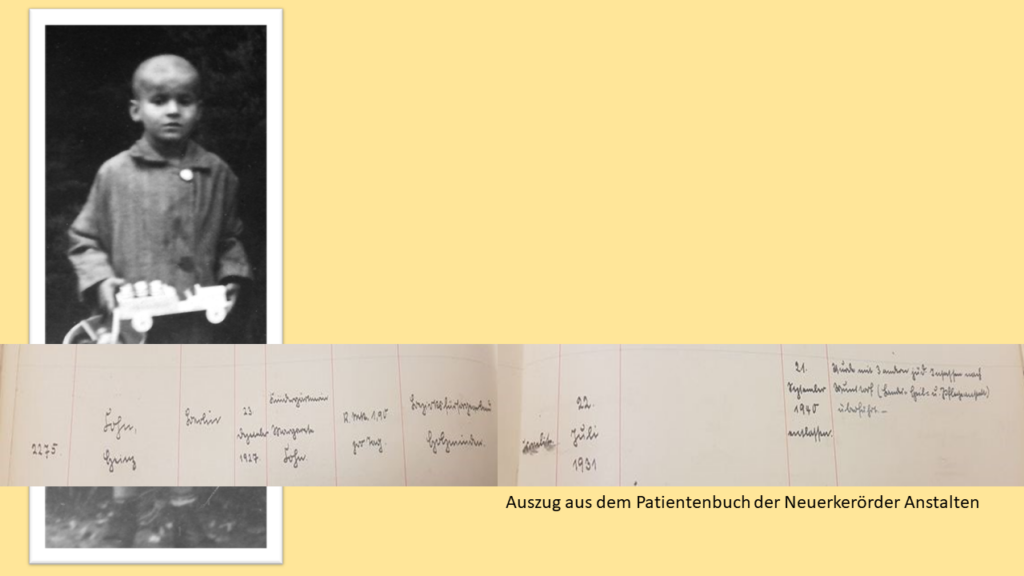

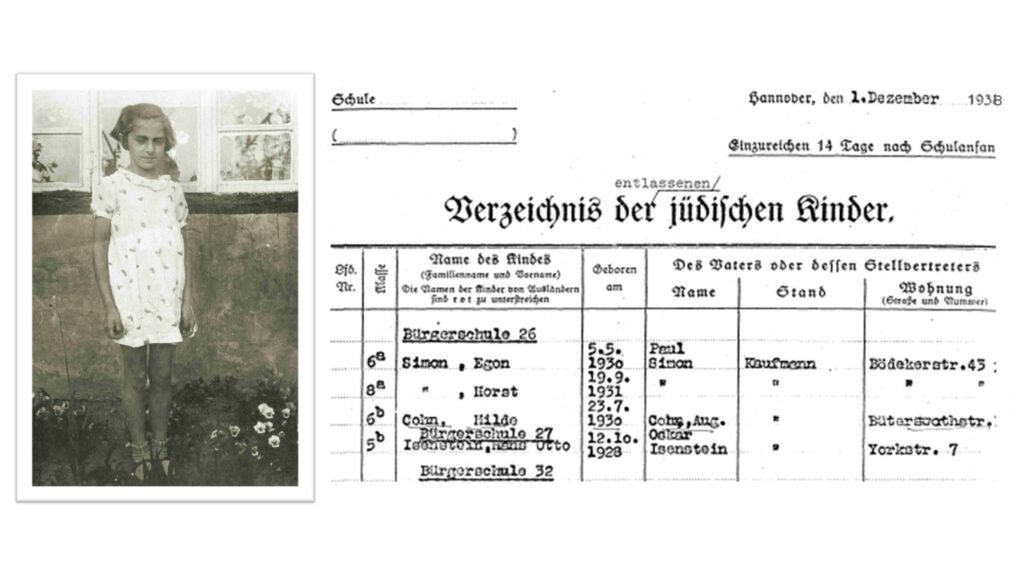

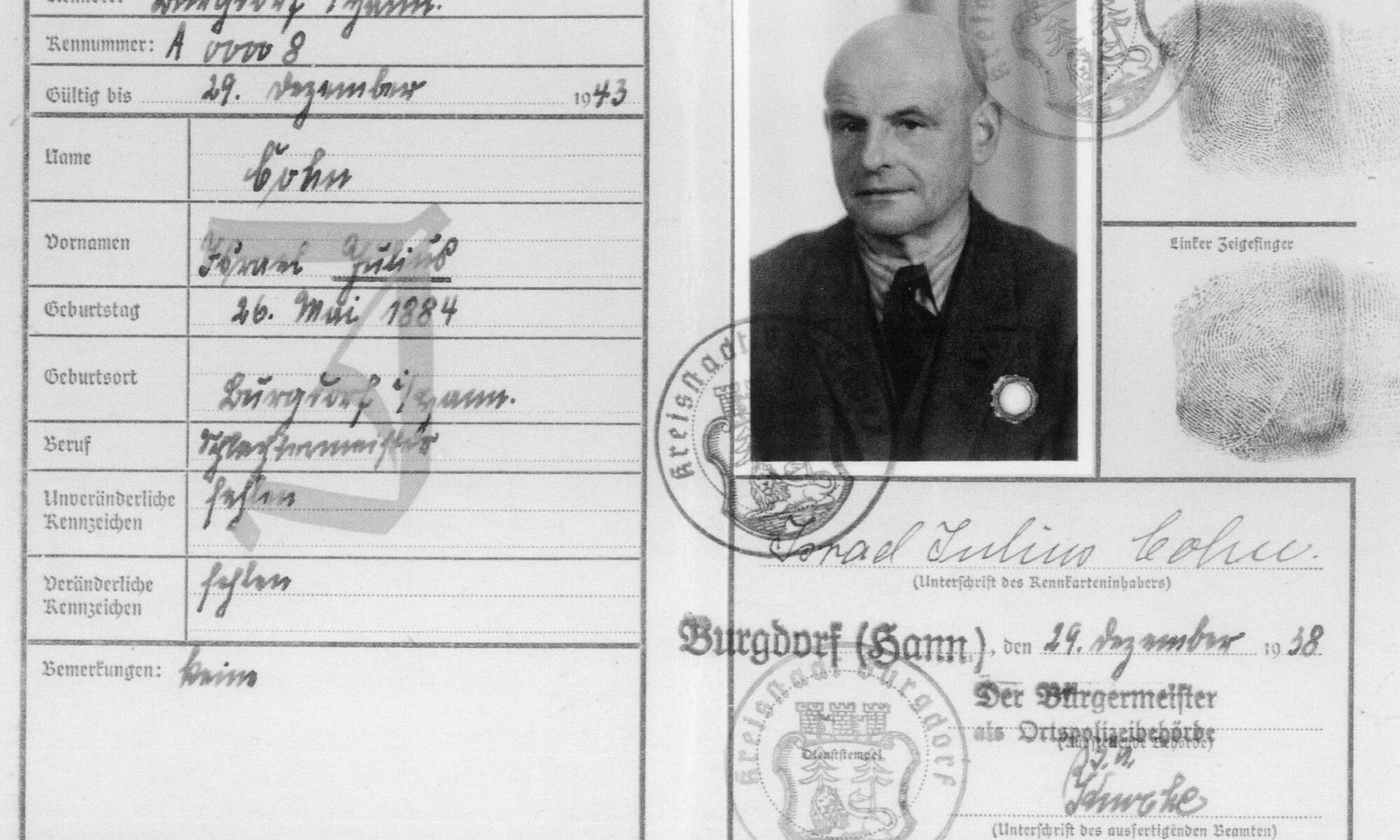

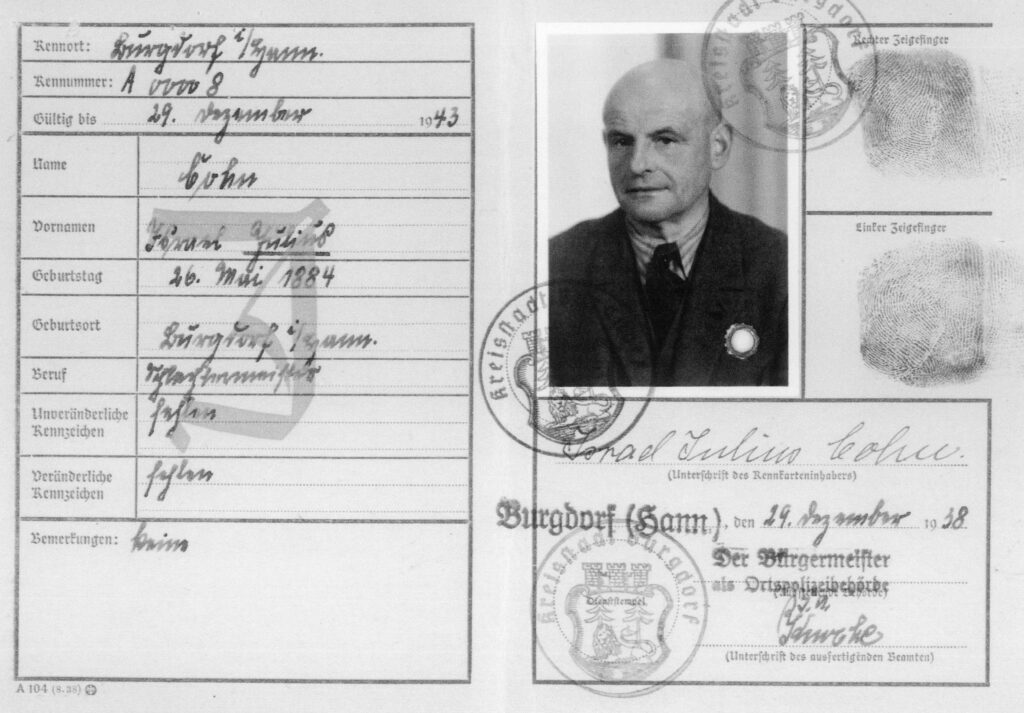

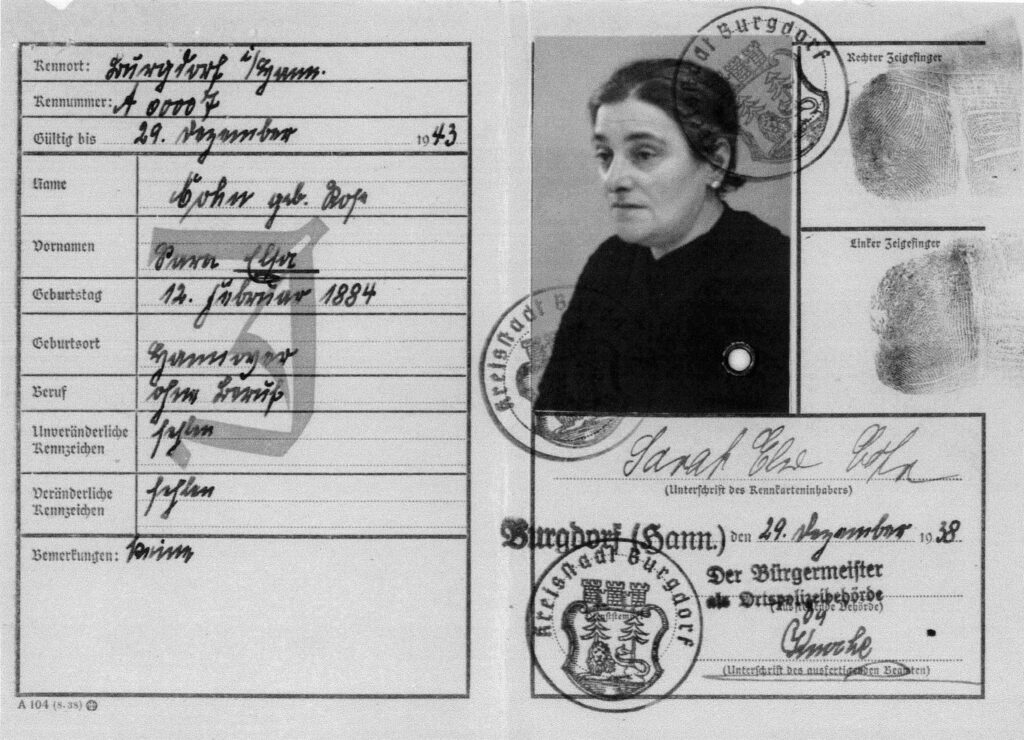

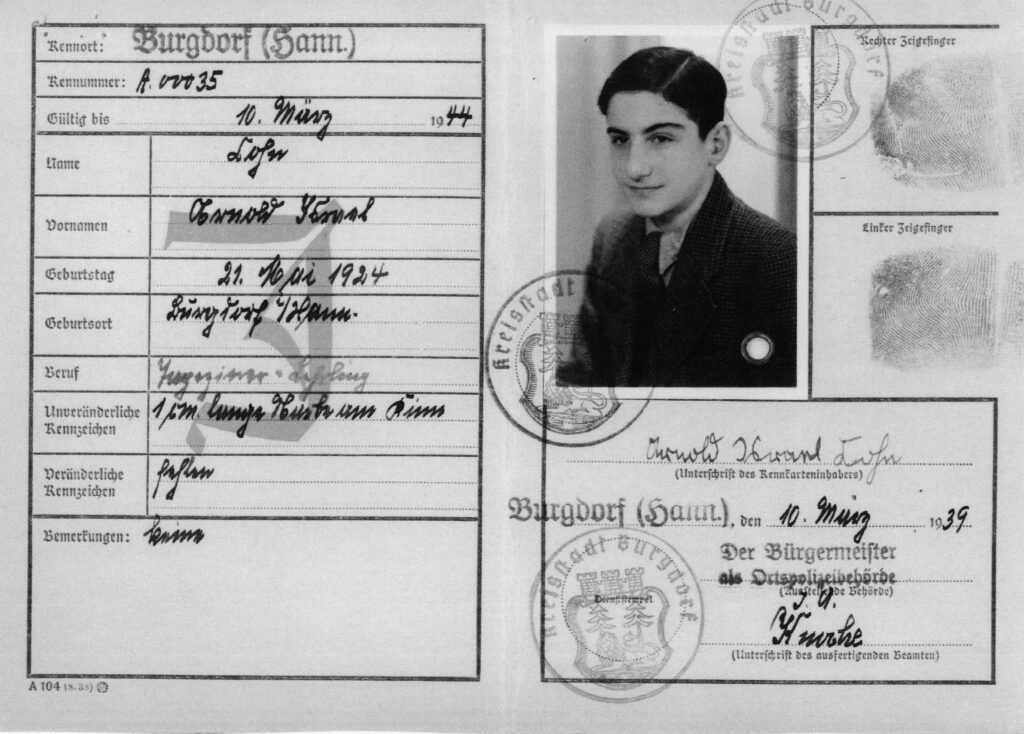

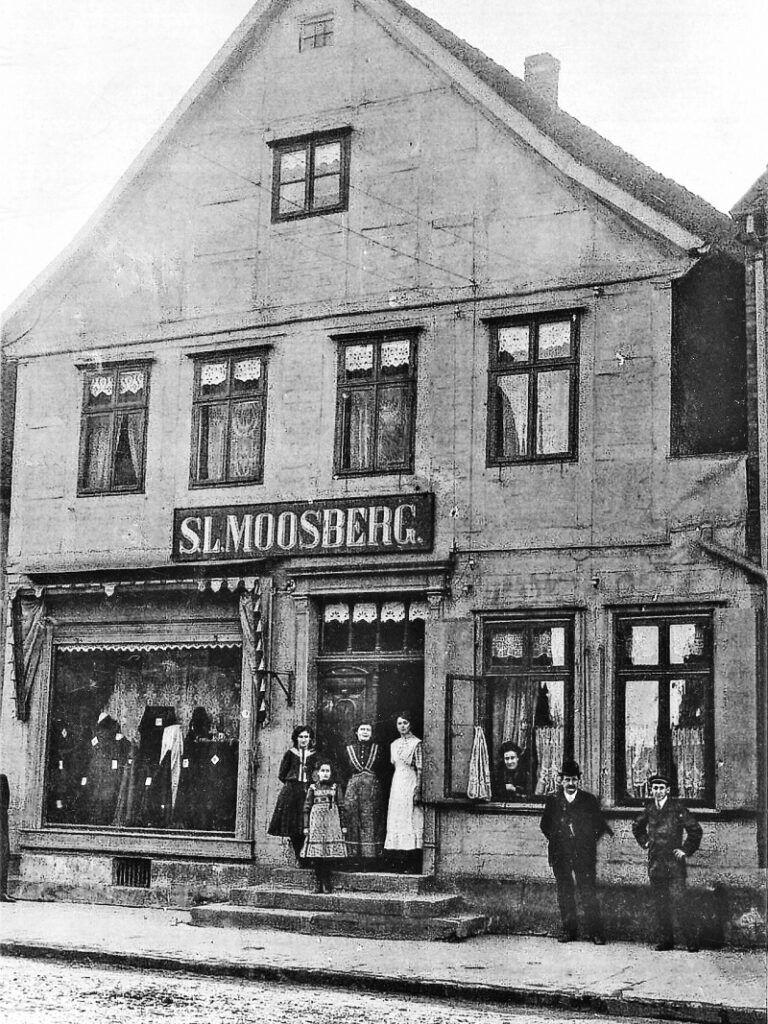

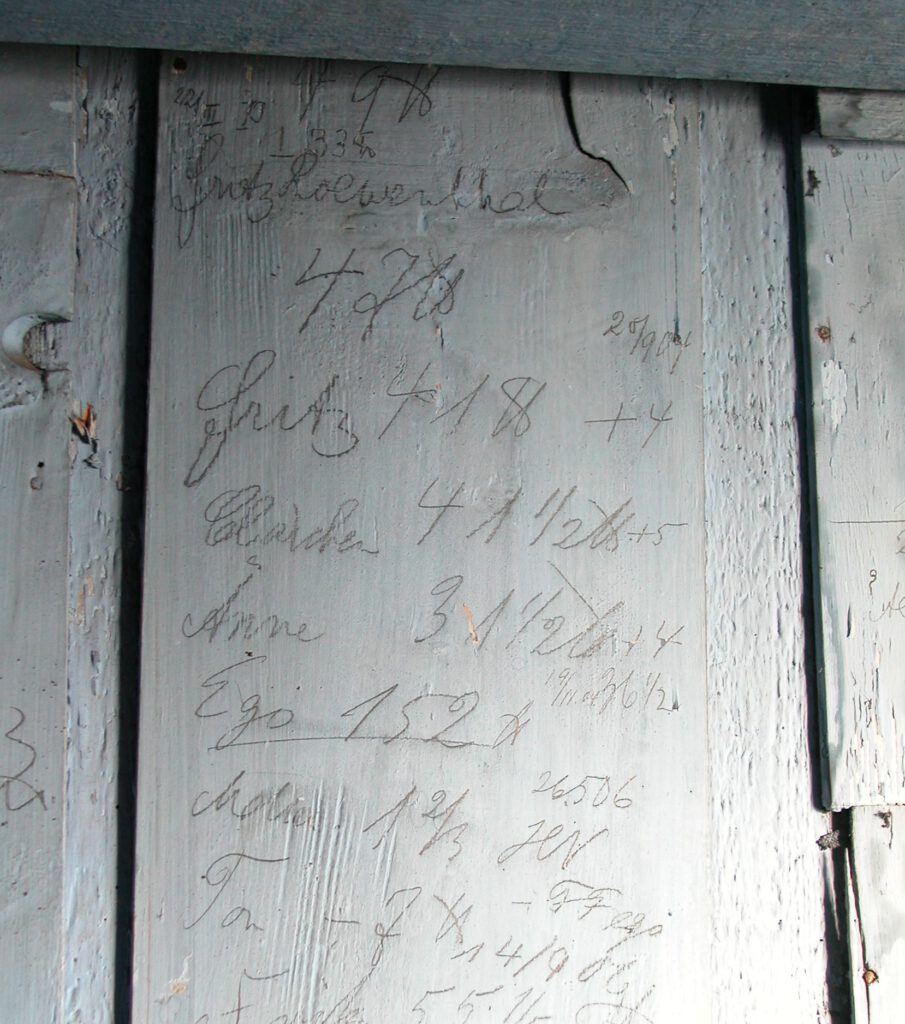

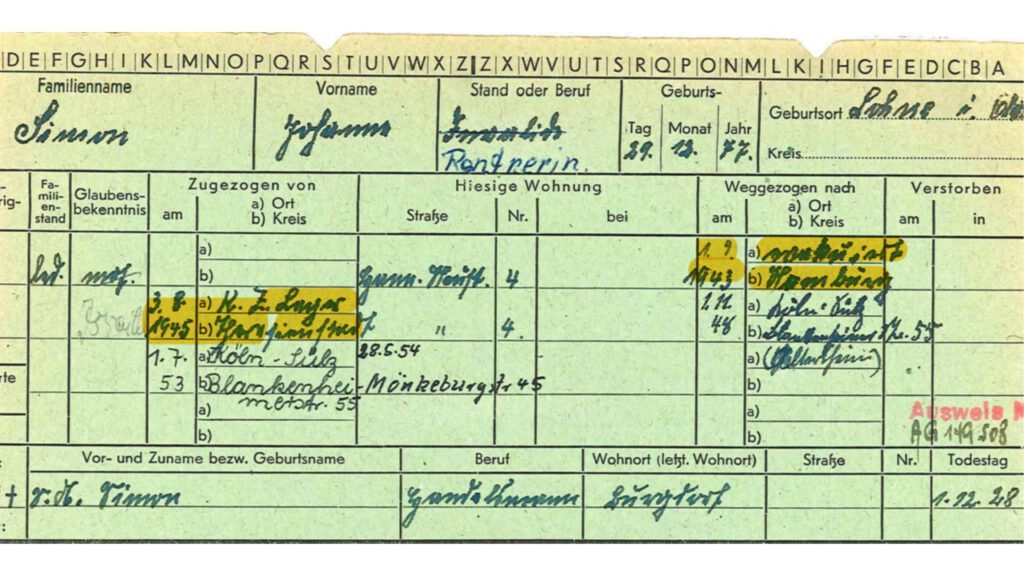

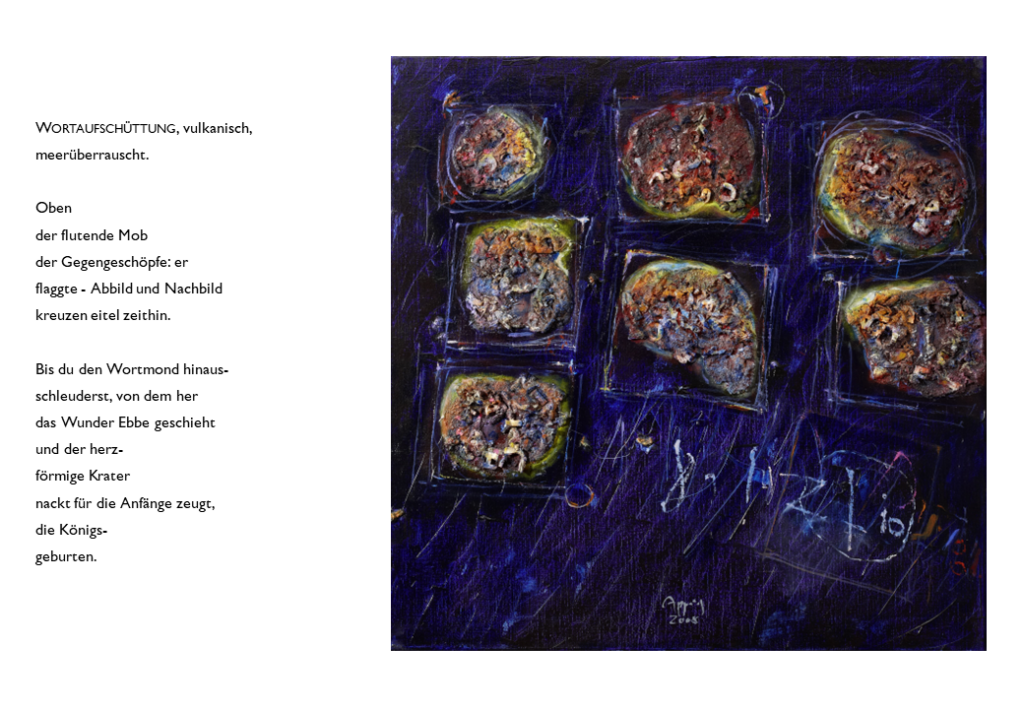

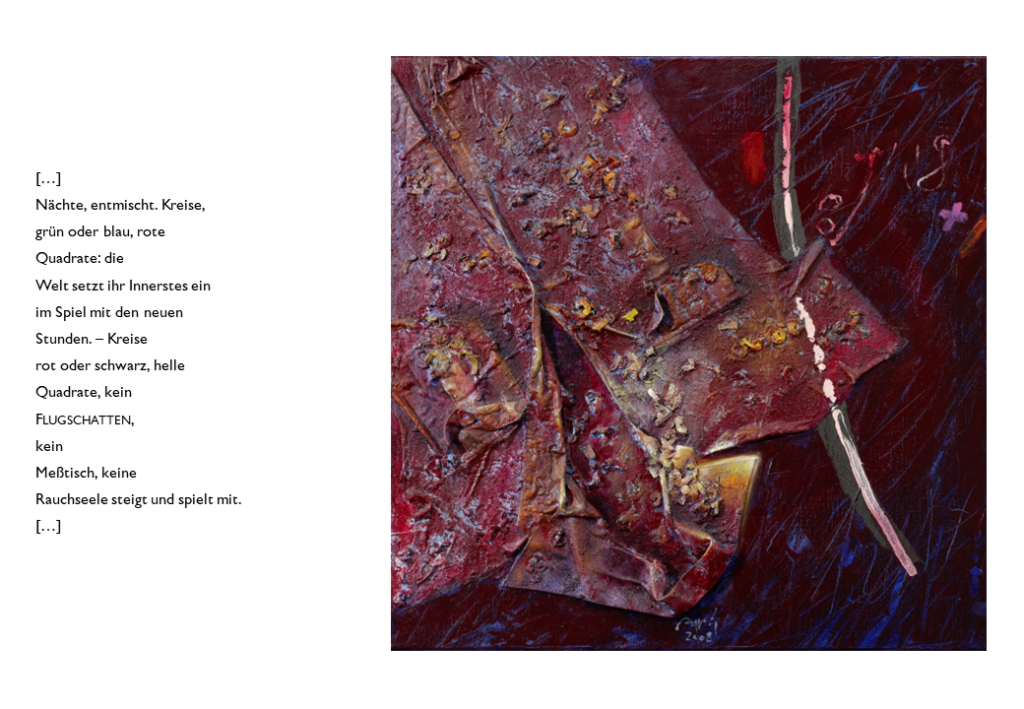

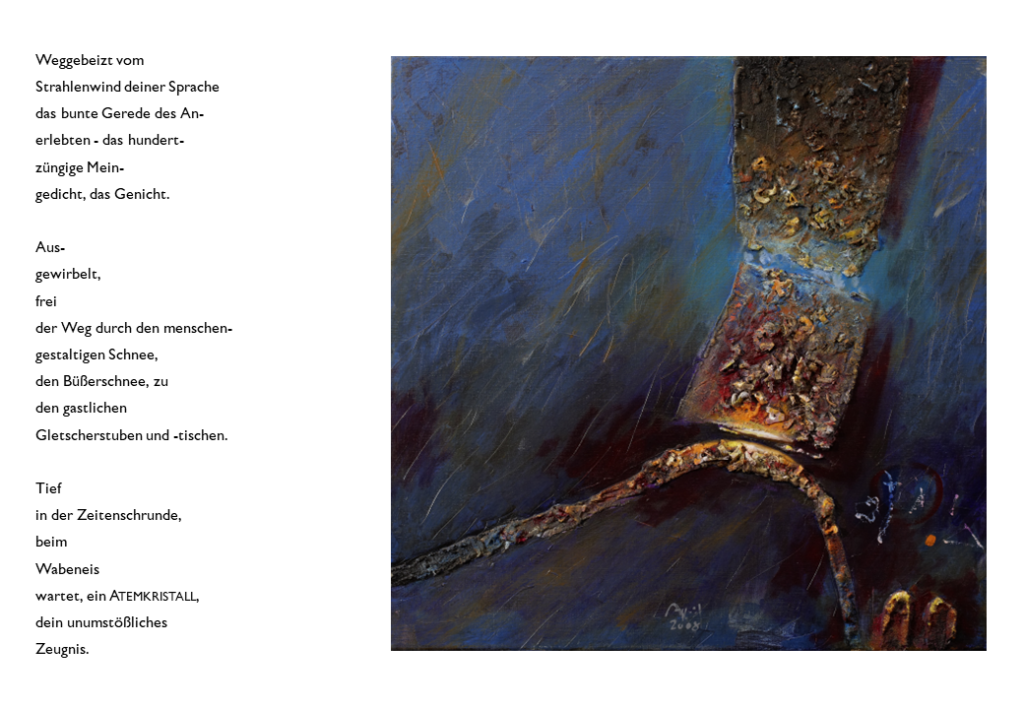

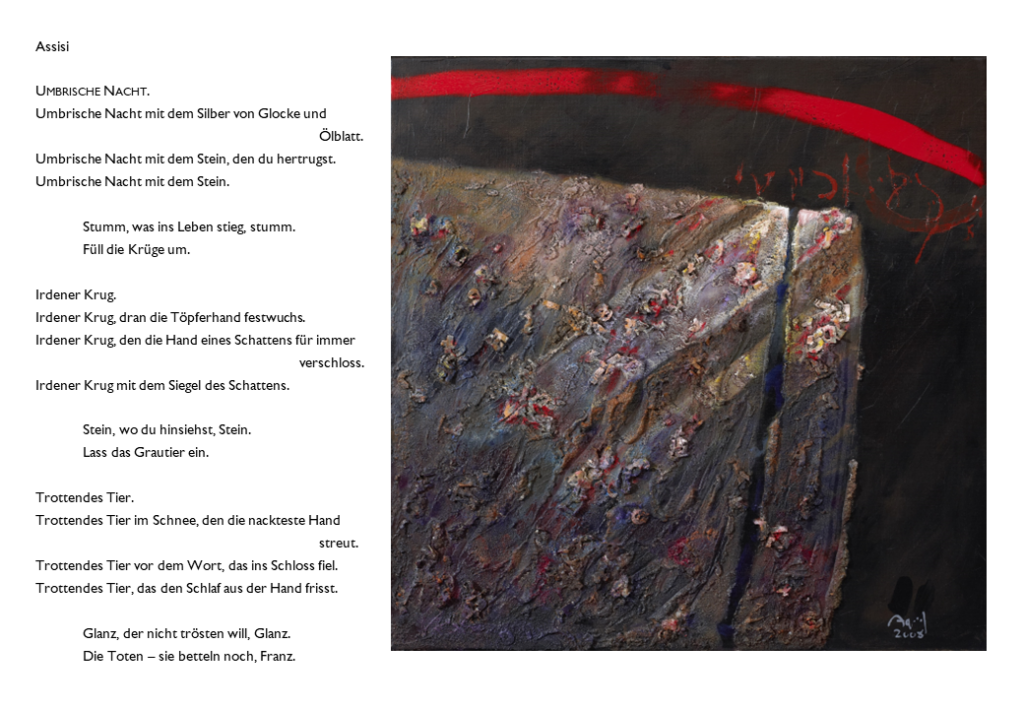

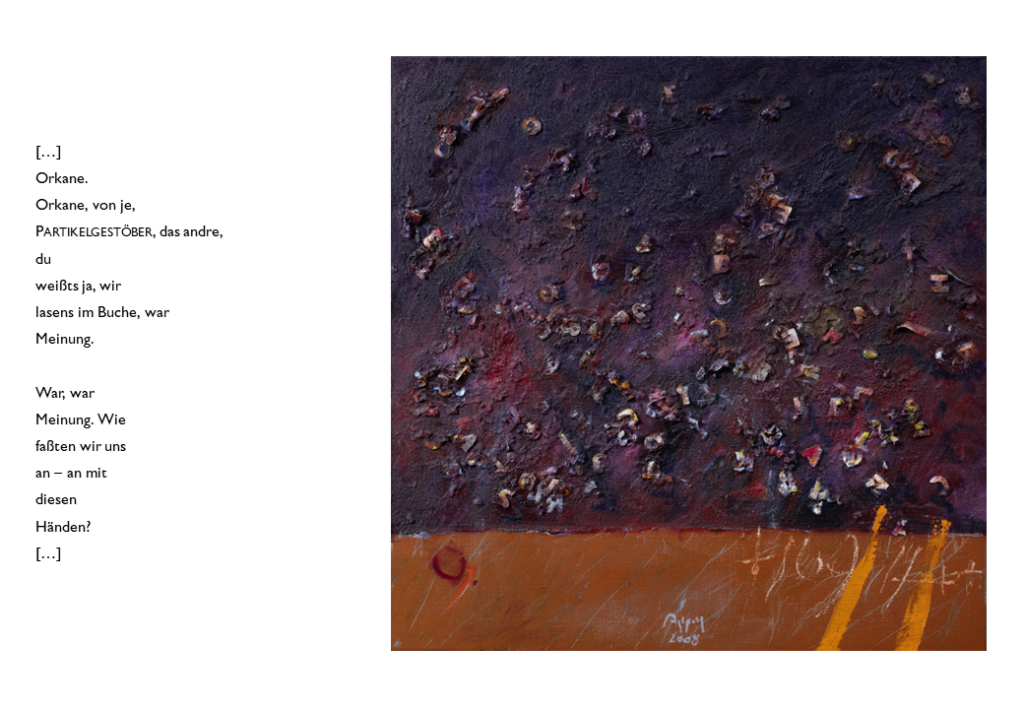

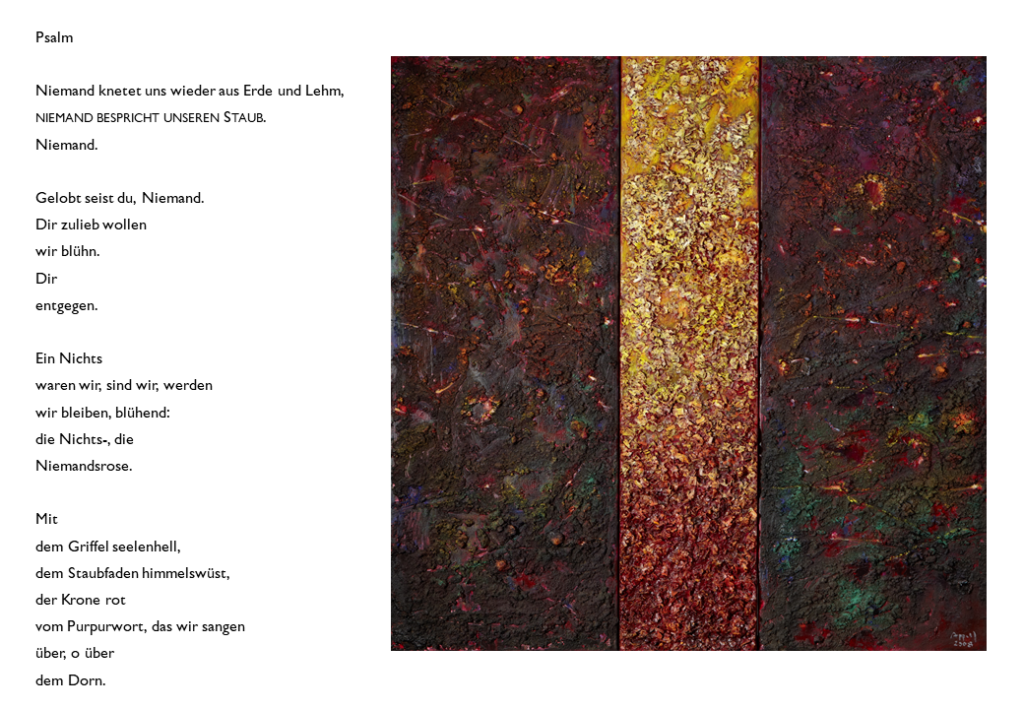

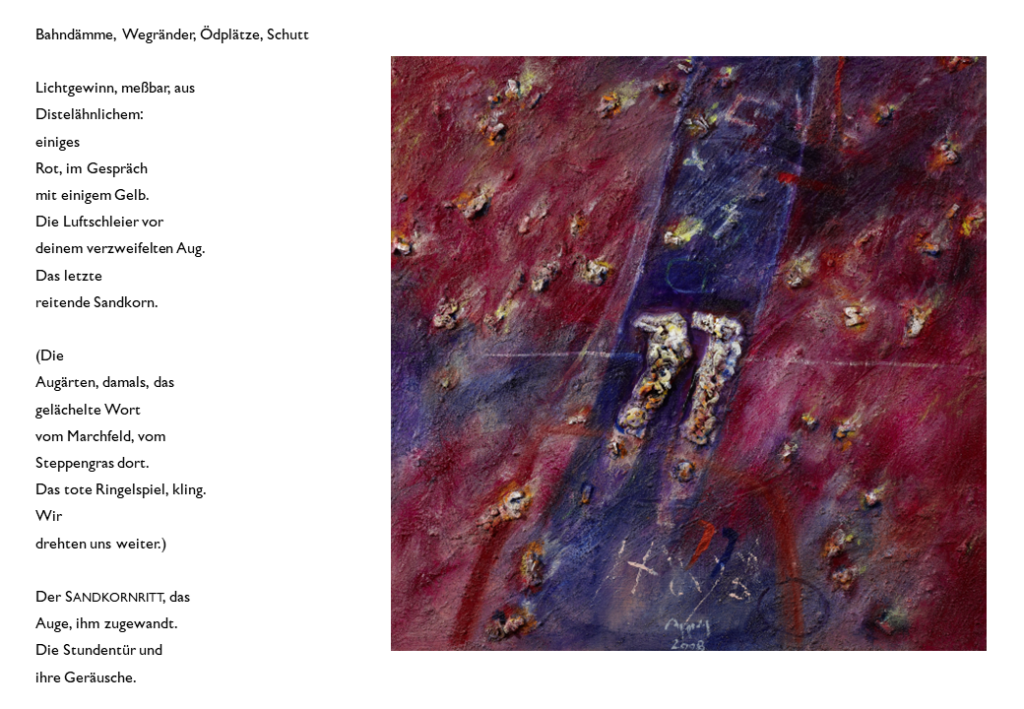

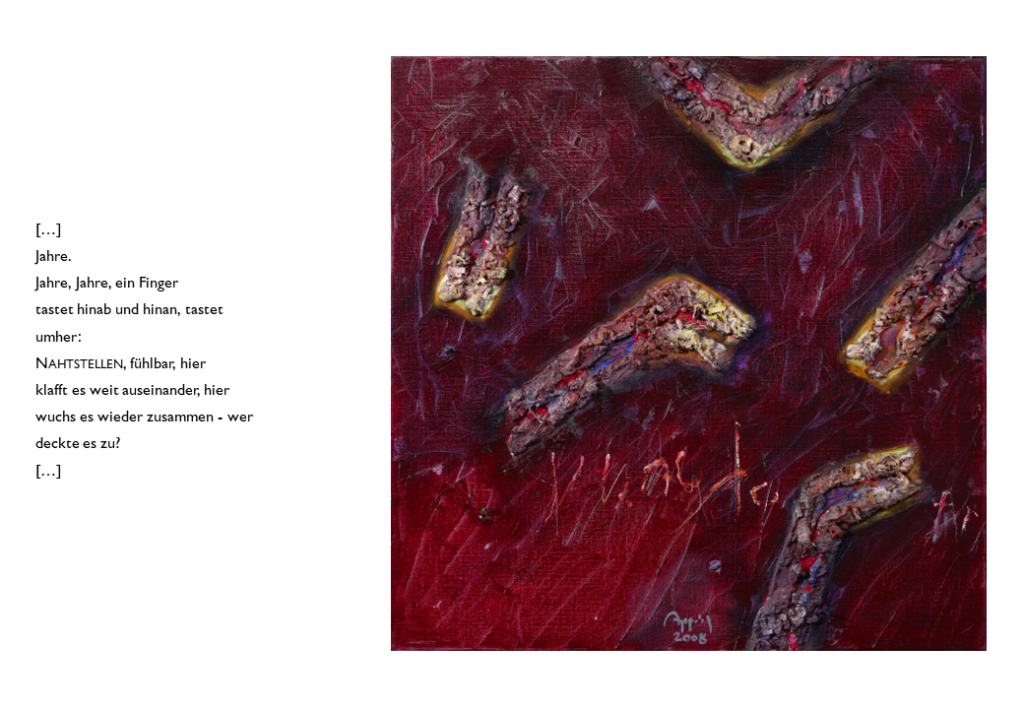

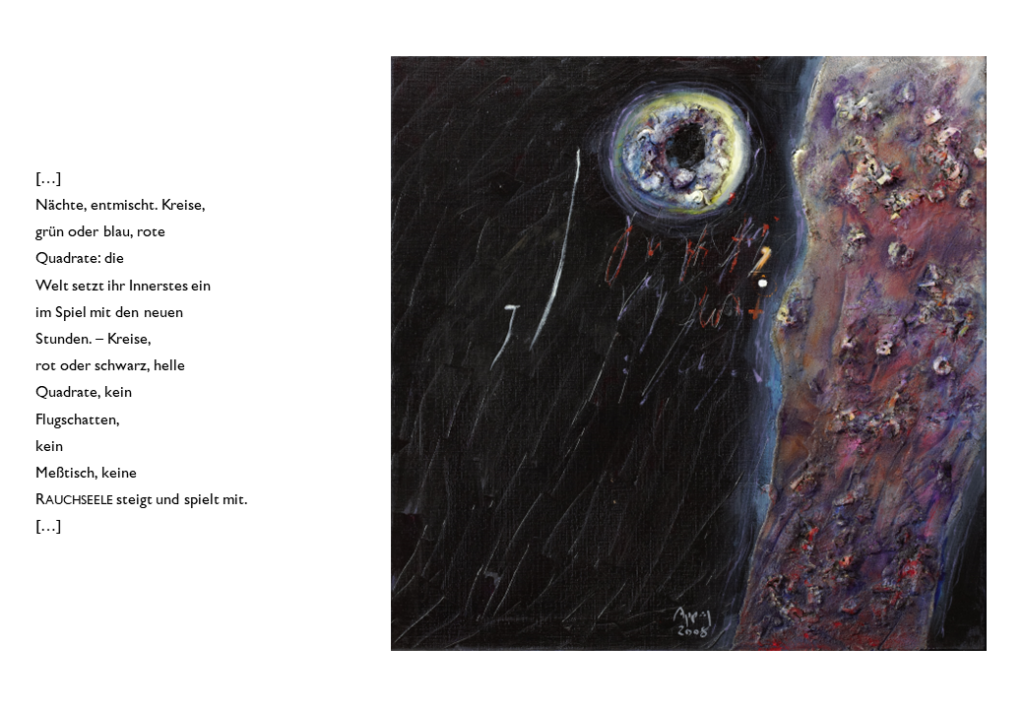

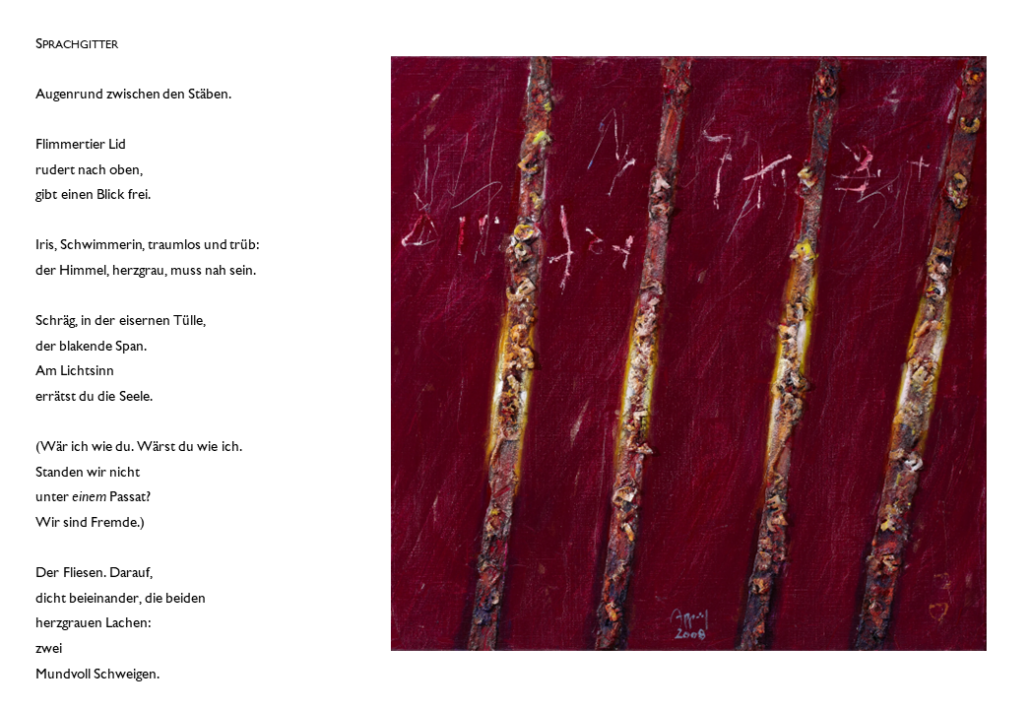

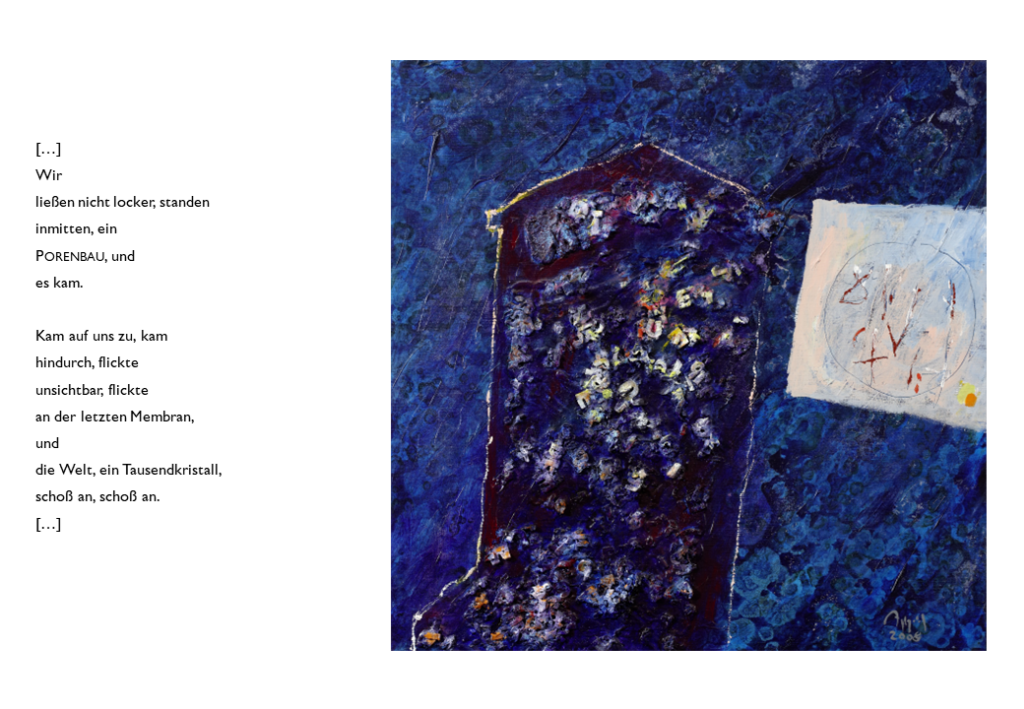

Diese insgesamt elf Bilder stehen in einer inhaltlichen wie auch materiellen Beziehung zum Gedenkfries, der an die Burgdorfer Jüdinnen und Juden, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung geworden sind,erinnert. Als die Namen und Ziffern aus dem erdigen Grund von der Leinwand gelöst waren, war für Appold die Frage, was mit dieser großen Anzahl an Buchstaben und Zahlen sowie der restlichen Erde vom jüdischen Friedhofzu geschehen hat. Diese Namens-und Datenreste hat er dannzusammen mit der Erde vom jüdischen Friedhof zu diesem visuellen Requiemverarbeitet, dasschicksalhafte Texte von Paul Celan bildnerisch reflektiert.„In der Mitte der Bilderfolge begegne ich als christlicher Malerdem jüdischen Dichter in der Hoheitsformel abendländischerDarstellung mit einem Triptychon“, schreibt Uwe Appold und fährt fort:„‚Niemand bespricht unsernStaub‘beklagt Paul Celan. In dem Mittelteil des gleichnamigen Bildes, das diewichtigste Botschaft zu enthalten hat, sind die Überreste derNamen Werkstoff geworden für ein vielumfassendes Lamentoals Widerrede: ‚Doch Paul, wir!‘“

Nachfolgend werden Gedichte(bei ‚Engführung‘ nur Auszüge)und Bilder einander gegenübergestellt, um sie ins Gespräch zu bringen. Im Gedicht ist der jeweilige Bildtitel mit Kapitälchen hervorgehoben. Im Original sind die Bilder 68 x 68 cm groß.

Das sehr lange Gedicht „Engführung“ mit Anklängen in Bild 2, 5, 8, 9 und 11 findet sich unter https://www.lyrikline.org/en/poems/engfuehrung-159als Text aber auch vorgetragen von Paul Celan selbst. Auch das Gedicht Psalm kann dort von Paul Celan selbst rezitiert gehört werden https://www.lyrikline.org/en/poems/psalm-161(bd. abgerufen 29.12.2023).

Alle Gedichte nach der Gesamtausgabe: Paul Celan „Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe“, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005.

Mehr zu Uwe Appold unter https://uwe-appold.de/und speziell zum Zyklus „Schweigespuren“ unter https://uwe-appold.de/aktuelles/2013/schenkungen/schweigespuren_31102012.pdf(abgerufen 29.12.2023).Zuletzt wurde Appoldmit dem Kunstpreis der Luise-Born-Stiftung für das künstlerische Gesamtwerk und internationale Tätigkeit, 2023, ausgezeichnet (Stand 29.12.2023).

© Arbeitskreis Gedenkweg 9. November (2021)