Die Synagoge in Burgdorf

Am Anfang stand ein Betraum im ersten Haus der Familie von Wulf Aaron auf dem Grundstück Ecke Braunschweiger Straße/ Knickstraße – heute Raumausstattung Abenrieb, der von 1694-1764 genutzt wurde. Bis ca. 1720 war die Familie die einzige jüdische in Burgdorf.

Im Jahr 1732 wird zum ersten Mal eine Synagoge urkundlich erwähnt. Damals erhielten die Burgdorfer Juden vom Landrabbiner in Hannover eine Art Gemeindeordnung. Von da an musste auch ein Schulmeister gehalten werden.

1764 ließ Leffmann Meyer, der Sohn des gleichnamigen zweiten Manns von Wulf Aarons zweiter Frau Lea (geb. Ruben aus Stadtlengsfeld), dieses Wohnhaus mit der alten Synagoge abreißen und an derselben Stelle eine neuere, größere bauen, die er an die jüdische Gemeinde verkaufte. Aus dem Kaufbrief geht hervor, dass Leffman Meyer im Gottesdienst eine besondere Rolle gespielt hat. Von sich selbst berichtet er: „Da bishereo diese [ die alte] Synagoge in meinem Hause war, hatte ich die Gerechtigkeit aufzugehen /:daß ist die Lectur der Tohra zu haben;/ auch den Wein, worüber der Segen gesprochen /:so zu geben.“ Er lässt sich im Kaufvertrag in der neuen Synagoge „ einen Platz in der MannenSynagoge vor mir lincker Seite der heiligen Lade, ohne Geld geben, /:so:/, wenn ich mit meinen Antlitz nach der osten Wand stehe; so ist die heilige Lade zu meiner rechten Seite; auch müssen sie mir Platz an der FrauenSynagoge vor meine Frau geben, und leztlich auch einen Platz für meinen Sohn in der MannenSynagoge.“1

Fünfundvierzig Jahre später beim verheerenden Brand von 1809 wurde diese zweite Synagoge ein Raub der Flammen. Die jüdische Gemeinde beschloss, an der Poststraße ein neues Gebäude zu errichten. 1811 wurde diese Synagoge eingeweiht. Das Gotteshaus – jetzt mitten in der Stadt gelegen – zeugt von gewachsenem Selbstbewusstsein. Die jüdische Gemeinde lebte in Aufbruchsstimmung. Zum ersten Mal und zunächst nur für kurze Zeit waren Jüdinnen und Juden gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, weil Hannover in dieser Zeit dem Königreich Westfalen zugehörte. Schon 1814 als Napoleon besiegt worden war und das Königreich Hannover wieder erstand, wurden die jüdischen Landsleute allerdings erneut in den rechtlich niedrigeren Status von „Schutzjuden“ versetzt. Rechtliche Verbesserungen brachte das „Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden für das Königreich Hannover“ im Jahr 1842. Die vollen bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wurden den Juden erst 1869 zuerkannt, nachdem Preußen 1866 Hannover annektiert. Damals hatte Burgdorf etwa 3000 Einwohner, davon waren ca. 80 „mosaischen Glaubens“. In den 1880er war der Anteil der jüdischen Bevölkerung auf 4% angestiegen und erreichte damit seinen Höchststand.

Das Haus konnte in einer kleinen Stadt wie Burgdorf kein reiner Sakralbau sein. Deswegen wurde ein multifunktionales Gebäude errichtet. Im Stil eines ansehnlichen Bürgerhauses. Dass es sich aber zugleich auch um einen Sakralbau handelte, wurde architektonisch durch zwei 4 m hohe Rundbogenfenster in der Hauswand zur Louisenstraße hin demonstriert. Die Fenster verbanden Erdgeschoss und Obergeschoss des Gottesdienstraumes, der in der Höhe über beide Geschosse ging und wo oben auf der Empore an der südlichen Längsseite der Platz der Frauen war. Nach Auskunft des Sohnes von Ernst Pinchas Blumenthal, des Adoptivsohnes des letzten Lehrers Meyer Löwenstein, stand auf einem Sims im Gottesdienstraum ein Zitat aus Genesis 28,17 „Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.“ Vorne rechts im Gebäude waren zwei Räume für Frauen und Kinder und darüber im ersten Stock lag der Schulraum. Die übrigen Zimmer dienten als Wohnräume des jeweiligen Lehrers und seiner Familie.

Der 1832 von Landrabbiner Dr. Nathan Marcus Adler erlassenen Synagogenordnung ist zu entnehmen, dass der Gottesdienst strengen Regelungen unterlag. Später wird beschrieben, dass er nach „altem Ritus“ stattfindet, womit sicherlich die Trennung von Männern (unten) und Frauen (auf der vermutlich vergitterten Empore) und eine konservative Liturgie gemeint sind. Außerdem hat es gemäß der Inspektionsberichte des Landrabbiner Meyer von 1869 und 1872 eine Mikwe für die rituellen Reinigungen v.a. der Frauen gegeben, die nicht mehr lokalisiert werden kann. Mitte des 19.Jhrd. wurde auch ein Wohltätigkeitsverein, die „Chewra Gemiluth Chasodim“ der Männer, gebildet. Ein vergleichbarer Verband für die Frauen ist ebenfalls nachgewiesen, der Kranke und Wöchnerinen unterstützt und -wie der Männerverein- für die rituelle Herrichtung der Toten und das Begräbnis sorgte.

Auf der Grundlage des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Juden wurde durch Erlass der Landdrostei Lüneburg am 12. Januar 1844 mitgeteilt, dass der zur Synagoge Burgdorf gehörende Bezirk auch die Ortschaften Burgwedel und Isernhagen umfasse. Im Dezember 1877 kommt dann auch Lehrte als Einzugsgebiet hinzu.

Mit der Synagoge war die jüdische Schule aufs Engste verbunden. Der jeweilige Lehrer war zugleich Vorbeter der Gemeinde; einen eigenen Rabbiner mit theologischer Ausbildung und Ordination hatte es in Burgdorf nie gegeben. Da das Lehrergehalt kärglich war, verdingten sich die Stelleninhaber außerdem als Mohel (Beschneider) und Schächter.

Seit 1831 war die Gemeinde von Seiten des Landrabbinats verpflichtet einen Lehrer zu beschäftigen. Zu dieser Zeit war David Gerson Roßbach aus Kopenhagen Lehrer in Burgdorf, der im Jul 1840 gichtkrank starb2. Ihm folgte Lesser (Vorname unbekannt), der nur kurz hier war, bevor 1843 Pinchas Blumenthal die Stelle bis 1872 übernahm. Ihm folgte – nach mehreren Hilfslehrern – 1874 Joseph Italiener, der 1886 nach Peine wechselte. Der letzte Lehrer, bis 1934, war Meyer Löwenstein.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die jüdischen Lehrer durch staatliche Regelungen bessergestellt und weniger abhängig vom Wohlwollen der anstellenden Gemeinden. Gleichzeitig schickten mehr und mehr jüdische Familien ihre Kinder auf die städtischen Schulen, weil sie sich davon bessere Bildungs- und Aufstiegschancen erhofften. Mit der fortschreitenden Assimilation wurde die religiöse Erziehung zweitrangiger, aber erst 1925 wurde die jüdische Elementarschule in Burgdorf, deren Unterrichtsstoff neben den spezifisch jüdischen Fächern außerdem Deutsch Lesen und Schreiben, deutsche Sprache, Rechnen, Geographie, Geschichte, Naturkunde sowie Denk- und Sprechübungen umfasste, eine reine Religionsschule. Zeitzeugen berichten noch von dem Sing-Sang der jüdischen Kinder in einer fremden Sprache, der aus den Fenstern der Synagoge und Schule auf die Straße drang, wenn diese die alten, hebräischen Texte zu lesen einübten.

An der „hintern“, der Westwand, fand 1921 die eichene Ehrentafel mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Soldaten Burgdorfs ihren Platz. Sie symbolisierte das Selbstverständnis der jüdischen Gemeinde: Burgdorf ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland. Damit war es dann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten schnell zu Ende. Nach dem Novemberpogrom 1938 oder beim Umbau des Hauses 1939 wurde die Tafel in der sogn. Lampenmühle, heute städtischer Bauhof Friederikenstraße, auf dem Dachboden deponiert und vergessen, bis sie 1984 zufällig wiederentdeckt wurde.

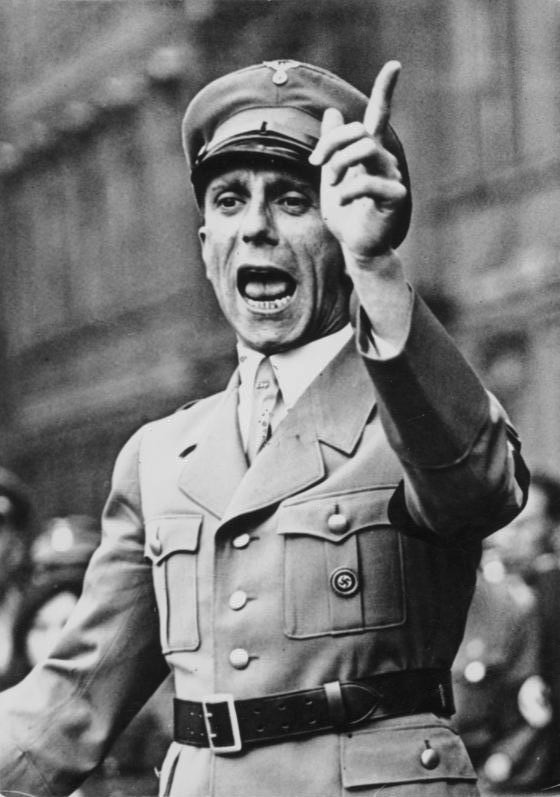

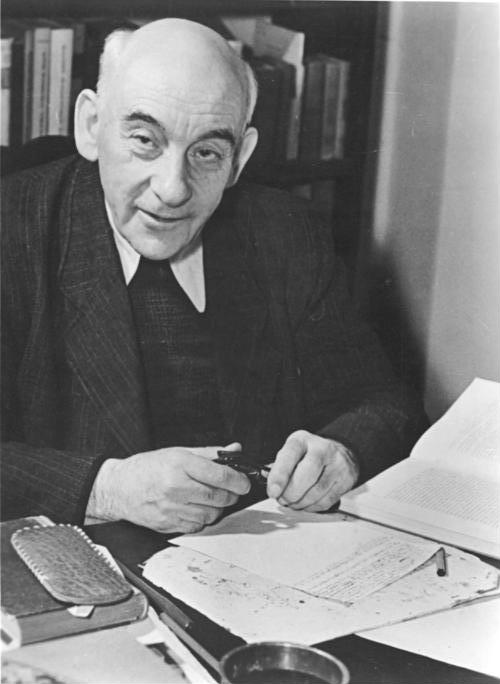

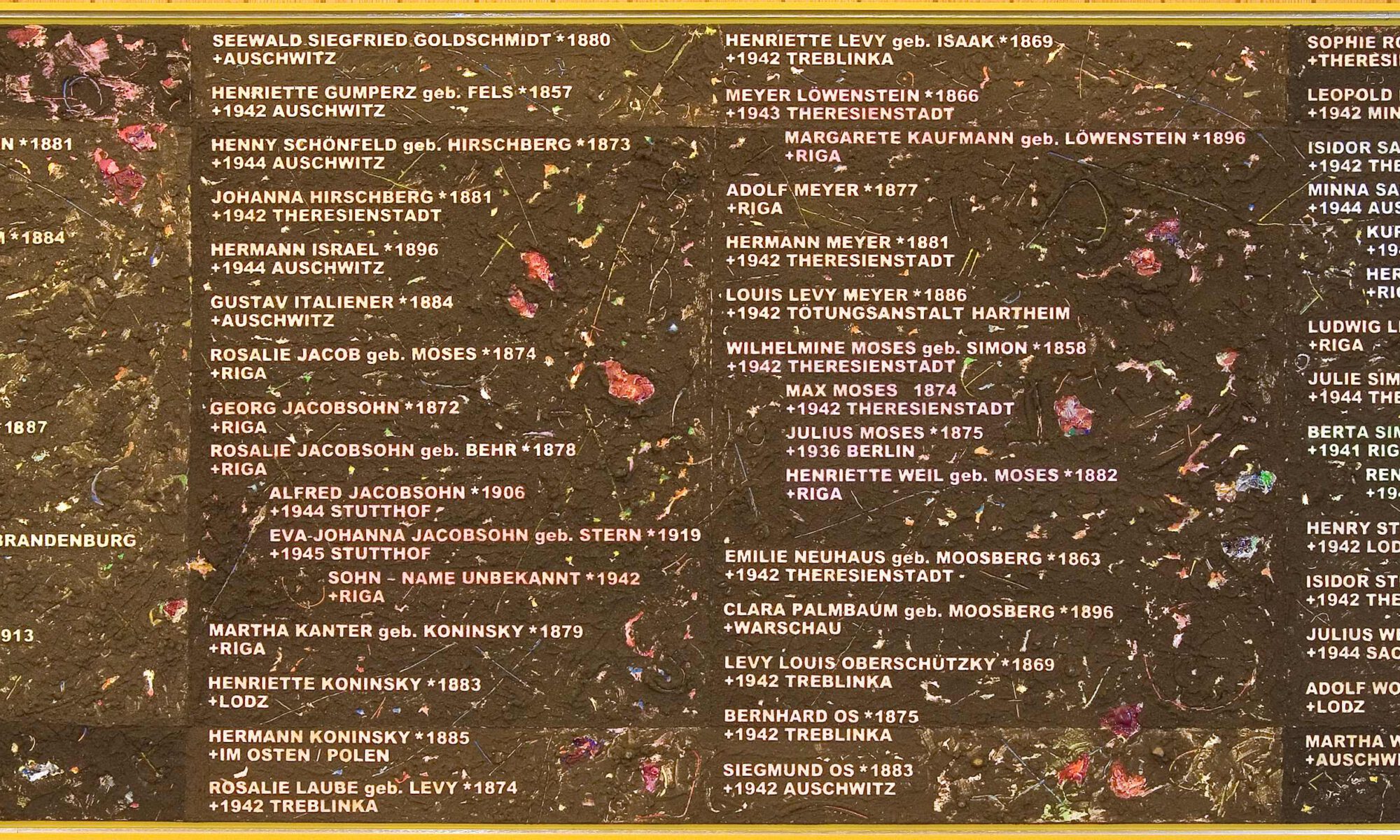

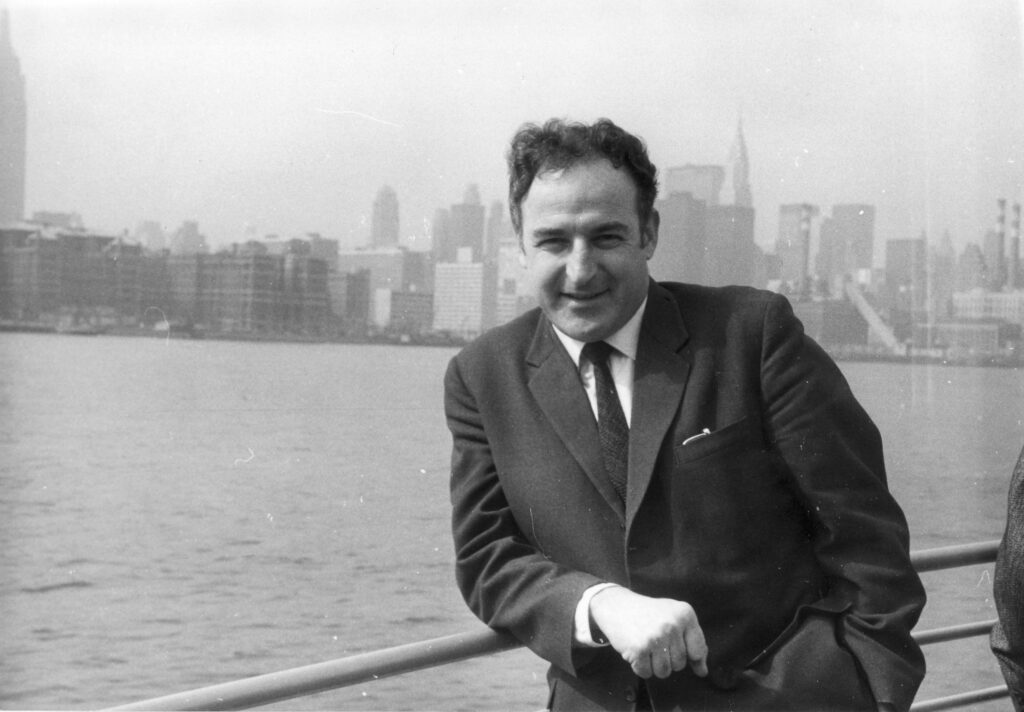

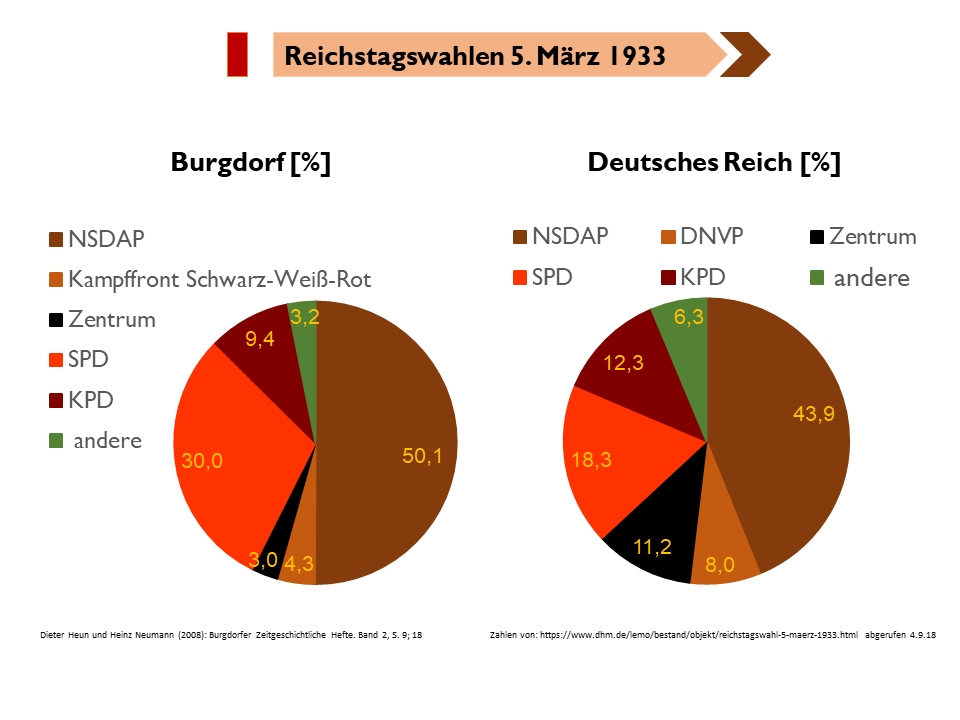

Von antisemitischen Tendenzen in Gesellschaft und Politik berichtet Ernst Pinchas Blumenthal in seinem Buch „Die gläserne Wand – ein Burgdorfer Roman“. Der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts war virulent geblieben. Es gab ausgesprochen antisemitische Parteien. Allen voran die NSDAP Adolf Hitlers, deren erste Ortsgruppe 1929 in Burgdorf gegründet worden war. Veranstaltungen mit antisemitischen Inhalten gab es aber schon seit Mitte der 20er Jahren. Blumenthal erzählt, dass der Synagogengottesdienst manchmal von johlenden rechtsgerichteten Gruppen gestört wurde. Er beschreibt, dass Kurt Hirschfeld (*1902) aus Lehrte, der spätere berühmte Regisseur und Dramatiker, zusammen mit Hermann (*1902) und Alfred (*1906) Jacobsohn während des Gottesdienstes am Versöhnungstag 1928 oder 1929 vor der Synagoge Wache standen. Er hatte dabei, so erinnert sich Blumenthal, den mit einem silbernen Knauf verzierten Spazierstock seines Vaters Hermann Hirschfeld zur Hand.

Am 9. November 1938 sollte auch in Burgdorf die Synagoge in Brand gesetzt werden. Doch dazu kam es nicht. Es wurden zwar Scheiben eingeschlagen und das Inventar demoliert. Aber es wurde kein Feuer gelegt. Heinz Neumann schreibt dazu: „Der damalige Burgdorfer Feuerwehrkommandeur Adolf Michelsen verhindert die Brandstiftung. Er setzt sich gegenüber den Nazis mit dem Hinweis durch, dass die Feuerwehr nicht in der Lage sei, die angrenzenden alten Fachwerkhäuser in der Post- und Louisenstraße vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen.“3 So hat es Adolf Michelsen selbst nach dem Krieg berichtet.

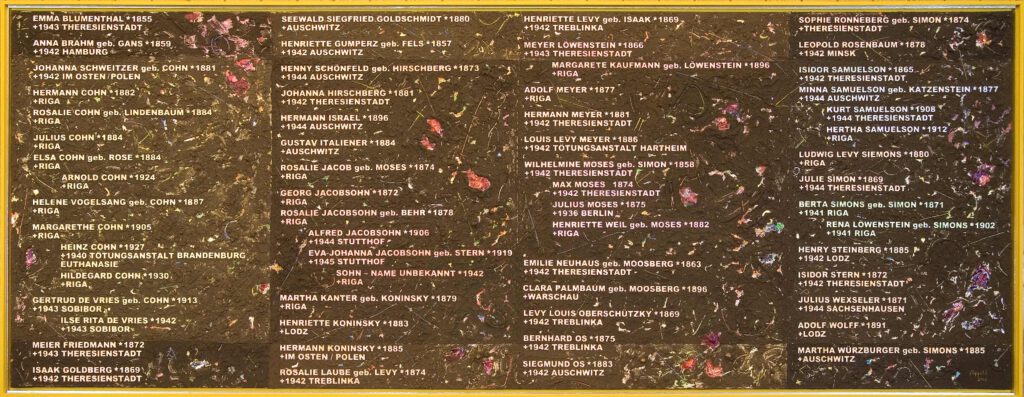

Der letzte Gemeindevorsteher, Hermann Cohn, gab am 16. Dezember 1938, nachdem er aus der Haft im KZ Buchenwald entlassen worden war, im Rathaus zu Protokoll, dass seit Jahren kein Gottesdienst in der Synagoge gehalten wurde, da die dafür nötige Mindestzahl von 10 religionsmündigen Männern fehlte und der Kantor, Meyer Löwenstein, bereits 1934 nach Hannover gezogen war. Am 17. Februar 1939 musste er den Kaufvertrag mit der Stadt unterzeichnen. Auf Anordnung des Oberfinanzpräsidenten wurde der Verkaufserlös von ca. 2.547,30 RM, entspricht etwa einer Kaufkraft von 12.500€ (2023), letztlich an das Bankhaus A.E. Wassermann, Berlin, zugunsten der Reichsvertretung der Juden in Deutschland überweisen. 1953 verpflichtete sich die Stadt Burgdorf nach anfänglicher Weigerung in einem Vergleich vor der Wiedergutmachungskammer 6.100 Deutsche Mark an die Jewish Trust Corporation nachzuzahlen. Das entspricht weiteren 18.300€ (2023).4

Das Haus in der Poststraße 2 wurde schon 1939 umgebaut, in den Gottesdienstraum wurde eine Decke eingezogen, damit im Obergeschoss weitere Zimmer entstehen konnten. Ab 1941 wurde das Haus ein Domizil der Hitler Jugend.

Ab 1944 bis 1959 hatte die Volksbücherei im Haus ihre Räume, Als in der Nazi-Zeit alle sogenannte „artfremde“ und „entartete“ Literatur aus der Volksbücherei entfernt und vernichtet werden sollte, hatte der Büchereileiter, Lehrer Erich Meyer, die verbotenen Bücher zwar aussortiert, aber er hatte sie nicht vernichtet. Im Sommer 1945 standen diese Bücher wieder in den Regalen. Wo er sie zwischenzeitlich versteckt hatte, wissen wir nicht. 1945 wohnten im Haus der ehemaligen Synagoge außerdem fünf Familien, die aus den Ostgebieten geflüchtet waren.

1960 überließ die Stadt Burgdorf das Grundstück Poststraße 2 im Tauschwege dem Brennereibesitzer und Gastwirt Karl Wietfeldt und erhielt dafür Bauland an der Immenser Straße. 1977 wurde die ehemalige Synagoge zum Geschäftshaus umgebaut.

Im Jahre 2007 kaufte der Burgdorfer Unternehmer Bernd Gessert (cp-Pharma) das Haus, ließ es renovieren und stellte es der Stadt Burgdorf zur Nutzung zur Verfügung. Die Stadt überließ das Gebäude dem Verkehrs- und Verschönerungsverein für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen. Die neue „KulturWerkStadt“ – so heißt das Haus nun – wurde im August 2008 eröffnet. Die Ehrentafel für die im 1. Weltkrieg gefallenen jüdischen Burgdorfer hängt nun wieder im hinteren Teil des Erdgeschosses an der Westwand, wo auch in der Synagoge ihr Platz war.

Einwohner / darunter Juden (mod. und ergänzt nach Naujokes und Obenhaus in: Herbert Obenaus in Zusammenarbeit mit David Bankier und Daniel Fraenkel (Hrg): Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen. Wallstein Verlag, Göttingen 2005):

| 1689-1720: ca. 1000 / 1 Familie (Wulf Aaron) |

| 1738: / 29 |

| 1776: / 37 |

| 1871: 3.025 / 114 |

| 1880: 3.277 / 133 |

| 1910: 4.465 / 90 |

| 1925: 5.455 / 56 |

| 1933: 5.955 / 37 |

| 1939: 6.449 / 11 |

| 1941: / 8 |

| 1942: / 2 |

| 1943: / 2 (bis April) |

1: Zitiert nach Dr. Reinhard Scheelje: Zur Geschichte der Juden in Burgdorf. Veröffentlichungsort und -datum unbekannt.

2: Friedel Homeyer: Gestern und Heute. Juden im Landkreis Hannover, Hrg. Landkreis Hannover, 1984, S.121

3: Heinz Neumann: Juden in Burgdorf 1933-1945. Hrg. zur Ausstellung „Burgdorf im Nationalsozialismus“ im Stadtmuseum Burgdorf (15.5.-14.8.1994).

4: Deutsche Bundesbank: Kaufkraftäquivalente historischer Beträge in deutschen Währungen Stand Januar 2024

© Arbeitskreis Gedenkweg 9. November (2021)